“上善若水”(资料图)

讲道地点:古楼观说经台

讲道内容:《道德经》第八章

讲道方式:(被动性地)答问

听道人员:尹喜及其他好道者

请看《道德经》第八章经文:

上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

一天,尹喜求教于老子:“圣人,您老人家在函谷关讲道时,告诉我们那个‘天地之始’‘万物之母’‘众妙之门’的“道”不可言说、无法感知。请问您,在天地间有没有一种事物与‘道’最为接近呢?”

老子回答道:“有啊!”然后端起茶杯,接着说:“就是水呀!”他老人家告诉尹喜:“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”最善的人其品格好像大自然中的水一样。水的好品格是善于默默无言地滋润万物而且不与万物相争,自自然然地停留在众人所厌恶的卑下地方并且无怨无悔,所以像水那样的品格最接近于“道”。

各位:老子在这几句话中指出:水具有利物、不争、处下等特性。其“柔弱”的特性,不言而喻。因此在第七十八章中才提到:“天下莫柔弱于水”。

尹喜诚恳地问老子:“圣人慈悲!那‘上善者’具体是怎么做的呢?”

老子从容地说道:“居善地,心善渊、与善仁、言善信、政善治、事善能、动善时。”其意思是说:

具有崇高美德的人,像水那样(避高趋下)而善于位居众人之后,不计地位卑低;

心境像水那样而善于保持深沉宁静的状态;

和人结交像水那样而善于友好、仁爱而不求报答;

说话像水那样而善于守信用;

执政像水那样而善于做到清正廉洁、公平不倚,并达到“清静无为”的境界;

处事像水那样而善于发挥能力并圆通;

行动像水那样而善于随顺天时、把握时机、合乎时宜。

尹喜等人每听一句,点一下头……

最后,老子用肯定地口吻指出:“夫唯不争,故无尤。”上善者正是因为像水那样而与物不争,所以便没有过失,也不会招人怨恨。

尹喜等人听后,点着头……点着头……

各位:在这里,老子再次重申“无为”“不争”的思想。大家和《道德经》前三章去联系,想一想天下之所以大乱就是由于纷争。所以,《道德经》里面要求人们做到“无为”,就必须要做到“不争”。

在《道德经》中,“无为”出现了十二次之多,其中有三个词可以和“无为”组合起来而成为专用术语,这就是“自然无为”“清静无为”“无为不争”。

各位:一讲到”不争”,大家都很茫然。《道德经》最后两句经文是什么?“天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。”怎么可能不争呢?现在就是一个竞争的社会。前面我提到习主席多次引用《道德经》。他曾引用过六十七章,“我有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先”。“不敢为天下先”用《道德经》中的经文来解释就是“不争”;用我们老百姓的话来解释就是“让”,谦让的让。“三宝”简言之即慈、俭、不争,或慈、俭、让。综观整部《道德经》,其“不争”主要是指不争名、不争利,并教人要谦让。“不争”有什么意义?老子明确指出“夫唯不争,故无尤。”

各位:在生活中“争”的害处是什么?怎样做才能做到“不争”呢?有一位有识之士跟我说了这么一段话,现与大家分享:“人活着没必要凡事都弄个明白,水至清则无鱼,人至察则无朋。与家人争,争赢了,亲情薄了;与爱人争,争赢了,感情淡了;与朋友争,争赢了,情义没了。争的是理,输的是情,伤的是自己。黑是黑,白是白,让时间去证明。宽心做人,舍得做事,赢的是整个人生。多一份平和,多一点温暖,生活才有阳光。”

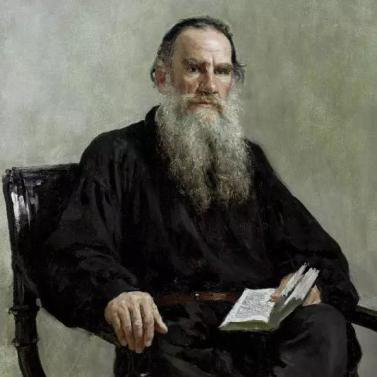

托尔斯泰说:“做人应该像老子所说的如水一般”(资料图)

各位:老子的思想,其影响不但深远,而且广泛。现在我们来分享(19世纪中期俄国批判现实主义作家、思想家,哲学家)托尔斯泰(1884年3月10日)的日记:“……做人应该像老子所说的如水一般。没有障碍,它向前流去;遇到堤坝,停下来;堤坝出了缺口,再向前流去。容器是方的,它成方形;容器是圆的,它成圆形。因此它比一切都重要,比一切都强。”

各位:诵读老子《道德经》,我们发现老子对自然界中的“水”最为赞美,并指出“水”“几于道”。在《道德经》中多处出现赞颂水的篇章(如第8章、第15章、第43章、第66章、第78章等)。老子尤其赞颂“处下”的大水面:“江河所以能为百谷王者,以其善下之。(66章)”特别值得指出的是,老子甚至连浊水也不讨厌。他教人“混兮其若浊”(15章)。

各位:道家历来视水为圣神之物。敬献供养神明的五供中(香、花、灯、水、果)其中便有水;祈福或度亡道场时要用水净坛,并洒圣水;道士为人治病亦少不了要用符水。毫无疑问,这其中与水 “几于道”不无关系。

各位:现代研究发现,人的心情不佳时,喝水可缓解不良情绪。

东航感赋:

上善若水品德优,

利物不争处下柔。

如能法水致七善,

几于大道永无尤。

(作者周高德道长,系中国道教协会副秘书长,转载请注明作者和出处)