内容提要:北宋紫阳真人张伯端是中国道教发展史上的里程碑式人物。入清以来,他的籍贯出现了“临海说”与“天台说”之争,至今不息。本文就“临海说”代表作《台州道教考》所列主要依据,归纳成“郡人就是临海人吗、雍正御书认可张伯端是临海人对吗、齐召南为什么要变更张伯端籍贯、张伯端真的只有临海立传天台无吗”四个问题进行剖析研究,认定张伯端确实是天台人无疑。

关键词:紫阳真人 张伯端 籍贯 天台 考辨

紫阳真人张伯端,自称天台人(1),此后六百多年亦无异义(2)。然而,自从康熙二十二年(1683)的临海县志和台州府志(下简称“康熙两志”)称其为临海人后,原本并不存在的张伯端籍贯问题,却成了学界的争论议题。历史的责任感驱使我们探寻真相。

任林豪先生是临海学界名流,其力作2009年版《台州道教考》堪称“临海说”之集大成者。(3)然细研其据,颇觉牵强。现就其中几个关键问题作些分析,就教于同道,并与任林豪等“临海说”学者商榷。

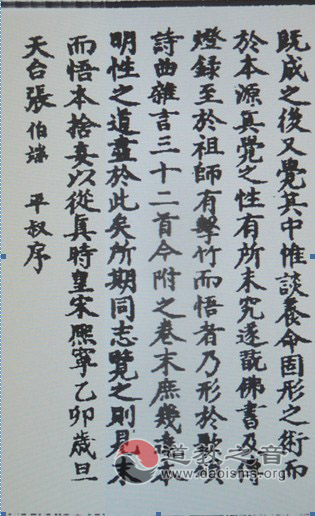

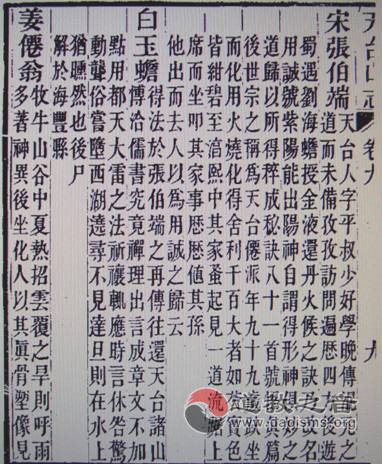

悟真篇序(1075)--自署天台张伯端

一、“郡人”就是“临海人”吗?

《台州道教考》写道:临海一说的主要依据则是南宋临海人陈耆卿的记载:张伯端“郡人,字平叔”。……陈耆卿、吴子良、林表民均为临海人,他们均自称“郡人”,可见当时所谓“郡人”者即为“临海人”的事实。(4)

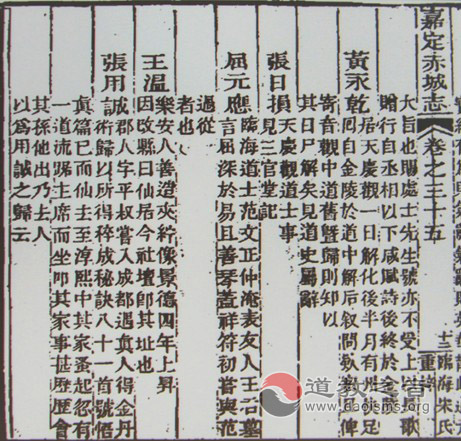

然而笔者考证的结论是:陈耆卿称张伯端为“郡人”恰恰说明他是“天台人”。南宋临海人陈耆卿《嘉定赤城志》原文是这样的:

张用诚,郡人,字平叔。曾入成都,遇真人得金丹术。归以所得粹成秘诀八十一首,号悟真篇。已而仙去。至淳熙中,其家早起,忽有一道流居主席而坐,叩其家事历历,会其孙他出,乃去。人以为用诚之归云。(5)

在这里,陈耆卿将“天台张伯端”改称为“郡人”,成为后世“临海说”学者称张伯端为临海人的最根本的依据。他们认为,“郡人”就是“临海人”,自称“天台人”的不一定是天台人。然而,通过对《嘉定赤城志》的深入研究发现,陈耆卿称张伯端为“郡人”,恰恰说明张伯端不是临海人而是天台人。其理由如次:

1.“郡人”,通常用于郡府级志书中本籍作者署名时的自称。“临海说”学者列举的陈耆卿、吴子良、林表民三位自称“郡人”的临海人莫不如是。他们分别是嘉定《赤城志》、《赤城续志》、《赤城三志》的编撰人,其具体署名分别是:“国子司业郡人陈耆卿寿老撰”、“郡人吴子良拾其所遗续载之”、“郡人林表民逄吉撰”。(6)如果郡人就是临海人,为何编纂《康熙临海县志》的临海人洪若皋却自称“邑人”而不称“郡人”呢?这说明称郡人与临海人是有严格区别的。

嘉定赤城志(1223)--郡人

2.郡治所在地在临海,并不说明郡人就是临海人。陈耆卿的《嘉定赤城志》中,“郡人”与“临海人”是泾渭分明的。如该志称张伯端为“郡人”,但同页相隔仅一行的临海屈元应,就称“临海道士”而不称“郡人”。(7)如果张伯端真的是临海人,陈耆卿为什么不像称屈元应那样直称“临海人”而别出心裁地称什么“郡人”呢?

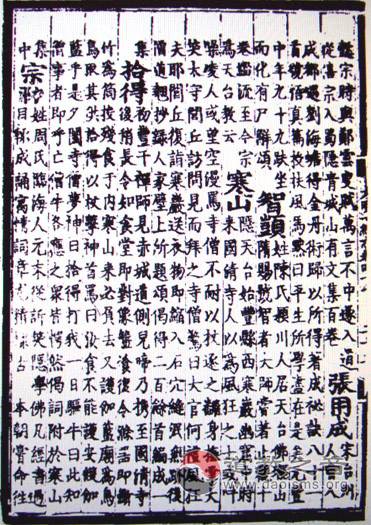

常识告诉我们,其时的赤城郡相当于后来的台州府,所谓“郡人”应指“台州人”而不是“临海人”。《大明一统志》对张伯端的记载基本沿袭《嘉定赤城志》,但“郡人”已改为“台州人”就是明证。(8)

3.除自称外,郡志中称“郡人”的情况比较少见。如果不是属县不明,便是有不便明说之隐情。王舟瑶的《光绪台州府志》和喻长霖的《民国台州府志》称张伯端为“郡人”,是在不能直说张伯端为“天台人”的情况下(因为此前的雍正皇帝曾被李卫误导而认可了“临海说”),对康熙两志“临海说”的委婉否定。(9)

4.陈耆卿称张伯端为“郡人”亦有隐情。陈耆卿的生活年代与张伯端仅相差百余年,张伯端是长期任职台州府吏的天台人这一基本事实,他应该是比较清楚的。郡治所在的临海,可以说是张伯端的第二故乡。爱乡心切的陈耆卿有把张伯端拉入临海籍的想法也不奇怪,然而又因时近亊明不便贸然否定其“天台人”的事实,便用了“郡人”这一含糊说法。陈耆卿的“郡人说”给入清后“临海说”的产生提供了空间,是导致紫阳真人籍贯争论三百年的始作俑者。

5.至于自称“天台人”的不一定是天台人的情况倒是有的。“临海说”学者列举了宁海胡三省、黄岩陶九成等若干例证,然而却没有一个与张伯端同时代或此前的例子。(10)即使有,也不能“假作真时真亦假”吧。虽然有一些邻县名士以自称“天台人”为荣,却不能因此就成为自称“天台人”的张伯端就不是天台人的理由。

综上所述,“临海说”学者主张“郡人”就是“临海人”的说法不能成立。陈耆卿将“天台张伯端”改称为“郡人”,是有心把张伯端拉入临海籍而又因时近亊明不便贸然行事的无奈之举,恰恰证明了张伯端确系“天台人”无疑的历史事实。

#p#副标题#e#

二、雍正御书认可张伯端是临海人对吗?

《台州道教考》写道:其实,张伯端的贯望问题,清雍正皇帝在其御书的《道观碑文》中讲得明明白白:“紫阳生于台州,城中有紫阳楼,乃其故居。”(11)

然而笔者考证的结论是:这是李卫粗率轻信“临海说”,误导雍正皇帝做出的错误判断。

雍正十二年(1734)御书“敕建崇道观”碑文中确实有这么一句话,“皇帝圣旨口”,成了“临海说”学者称张伯端为临海人的最权威的依据。然而,这却是雍正皇帝受浙江巡抚李卫误导的错误结论,而李卫则是轻信康熙两志的“临海说”所致。也就是说,雍正皇帝这句错话源于清初临海学者编造的假历史,又被现代的“临海说”学者拿来作为历史依据。

雍正皇帝推崇张伯端,十分赞赏他的“三教合一”主张,萌生了在天台重修紫阳道场的心愿,于是在雍正九年(1731)密诏浙江巡府李卫调查天台道场情况。李卫当即委派浙江粮道朱伦瀚借以查勘金清港闸水利工程为题,顺道密往察看,并于同年十月以密摺回复雍正。其中关于张伯端籍贯部份的内容如下:

伊先到天台山,后到府城。考之郡邑旧志,及《赤城》、《一统》诸志,俱载紫阳真人为张用诚,字平叔,乃台之临海籍。惟《天台山志》则载:张伯端,字平叔,天台人,遇仙之后改名用诚,号紫阳。与诸志稍异。但今府城中尚有紫阳楼,传为真人故居,久己改建元坛庙,另起楼于左侧,为仙像以祀。又因真人曾著《悟真篇》,故府治之北有悟真桥,并有悟真坊在于城北。此皆其遗迹。至相传洗浴遁去之处,在临海县西北六十里百步溪。今百步岭之半山,仅存祠屋三间,供有真人石像、题诗碑记。其在天台,惟桐柏宫有真人于此栖真修炼之迹,余无所传。则紫阳真人确为临海人无疑也。(12)

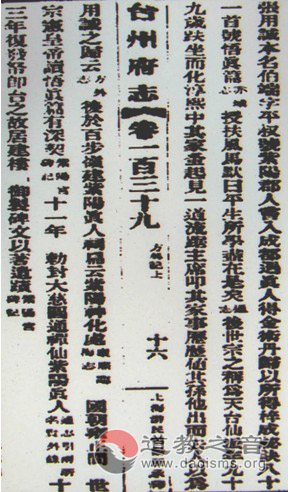

大明一统志(1461)--台州人

他这段言之凿凿的调查报告,粗看似乎颇有道理,细研则感粗率武断。理由是:

1.顺道密察难以深入。

从密摺所言可知,朱伦瀚以去金清途经天台览胜为由,顺便了解紫阳道场情况。在清初天台道教极度衰微的情况下,曾经辉煌的桐柏宫尚有废墟可寻,乡野村舍的紫阳遗迹又有几人说得清楚?府城的紫阳楼不也“久己改建元坛庙”了吗。加上朱伦瀚不明说来意,天台知县朱辉璘又上任伊始(是年刚到任)不了解情况,是很难调查到真实情况的。(13)

2.所考诸志以偏概全。

根据密摺可知,查考过的“郡邑旧志,及《赤城》、《一统》诸志”当有七部。李卫声称:“俱载紫阳真人为张用诚,字平叔,乃台之临海籍。”其实,只有《康熙台州府志》和《康熙临海县志》所载称张伯端为“临海人”。而清《天台山全志》(14)和明《天台山志》(即《天台山方外志》)则明确称张伯端为“天台人”,南宋《嘉定赤城志》称“郡人”,明《一统志》称“台州人”,《康熙天台县志》则未列。也就是说,七部志书有五种说法。称“临海人”与“天台人”各二种,称“郡人”与“台州人” 各一种。而李卫却以偏概全地称:“俱载紫阳真人……乃台之临海籍”,明确称“天台人”的也只是“稍异”而已。其办事之粗率武断,由此略见一斑。

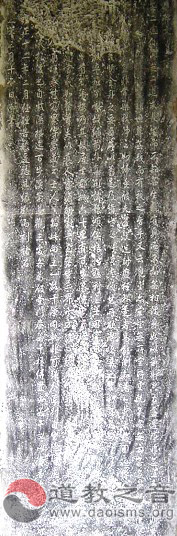

雍正御书道观碑

3.自述天台竟不提及。

一个人的籍贯,当然自己最清楚。张伯端在其代表作《悟真篇》序中自署“天台张伯端”就是最可靠的史实,而李卫对此竟然只字不提,亦未作任何说明。在古今中外所有论述张伯端籍贯的文章中,粗率到连本人自署都只字不提程度的,李卫堪称“前无古人,后无来者”。

4.遗迹多少不足为凭。

张伯端是长期在府衙任职的天台人。在府城临海长期工作和举家的生活经历,自然会留下较多遗迹。相反,年轻即离家,长期在外谋生和飘零,其家乡反而留迹不多的情况亦属正常。况且所谓遗迹多为后人纪念性命名或建筑,有些尚存异议。(15)

5.结论武断误导雍正。

由以上分析可知,朱伦瀚受委密查天台紫阳道场情况,在所获信息不及临海丰富的情况下,轻信了康熙两志称张伯端是临海人的说法。而李卫对朱伦瀚的回复,不但没有细察其中疏漏不实之处,反而在密摺中想当然地加以粉饰圆润,武断地作出“紫阳真人确为临海人无疑也”的结论。随即将此极具误导性的秘密奏摺,直送雍正皇帝龙案。

李卫是参与雍正继位之争的干将,雍正即位后将其作为心腹委以重任。面对李卫言之凿凿的奏摺,雍正皇帝又怎能不相信呢。于是,就有了“紫阳生于台州,城中有紫阳楼,乃其故居”的御书碑文。张伯端也就成了钦定的“临海人”。雍正本想在天台山重修紫阳道场的心愿,也就分成了三处实施。

李卫这种粗率武断的办事作风,误事害己。说他“误事”,误导雍正皇帝搞错张伯端籍贯只是其中一个事例;说他“害己”,乾隆登基不久即因“办事粗率”被撤职,随即“病死”。(16)

在皇权高于一切的封建社会,雍正御书的错误确实产生了很大影响。《天台县志》不敢再提张伯端,胆小的齐召南赶忙将《天台山方外志》中的张伯端从天台人改为临海人。王圻的乾隆《续文献通考》、王舟瑶的光绪《台州府志》等则策略地用“台州人”或“郡人”来委婉地否认“临海说”。然而,敢于据实直书的学者还是不少,如纪昀的乾隆《四库全书总目》和储大文的《雍正山西通志》等仍明白无误地将张伯端称为“天台人”。(17)他们的气节令人起敬。

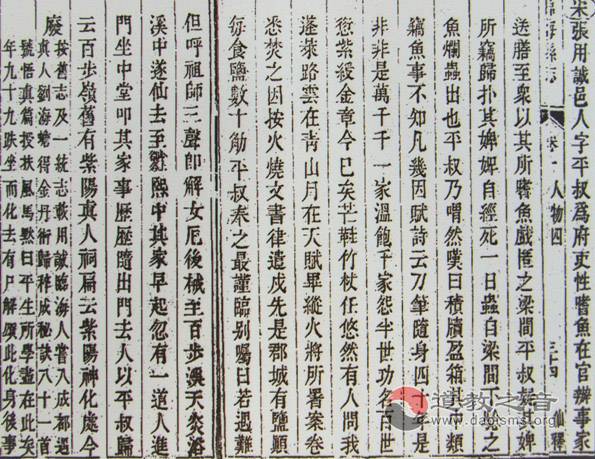

天台山方外志(1601)--天台人

#p#副标题#e#

三、齐召南为什么要变更张伯端籍贯?

《台州道教考》写道:更重要的是,齐召南在清乾隆三十二年所撰的《重订天台山方外志要》卷七中,清清楚楚地有张伯端“临海人,字平叔”之记载。(18)

然而笔者考证的结论是:齐召南变更张伯端籍贯是为保命的违心之举,不足为据。

清代天台名士齐召南在乾隆三十二年应邀重订《天台山方外志》,删取其要,称《天台山方外志要》。其书载道:

张伯端,临海人,字平叔。少好学,入天台山游处殆遍。晚传混元之道而未备,孜孜访问……(19)

对照原志,齐召南改了两处。一是将“天台人”改成了“临海人”,二是加了一句“入天台山游处殆遍”。 (20)

齐召南异乎寻常地将张伯端从“天台人”改成了“临海人”,被当今“临海说”学者看作是比雍正御书碑文更为重要的历史依据,也令一些“天台说”学者迷惑不解。

齐召南学识渊博,办事谨慎,深得乾隆皇帝喜爱,官至从二品礼部侍郎,并任皇子宏瞻的师傅。按理说,这位天台名士不顾张伯端自述及此后六百年古人认可的事实,硬将张伯端的籍贯从天台改作临海,应该是发现了“临海说”的有力依据才是。然而,他对此未作任何说明。那么,一向办事谨慎的齐召南,为什么会一反常态地轻率变更张伯端籍贯呢?又为什么要凭空加上一句“入天台山游处殆遍”呢?

当我们将目光投向齐召南重订《天台山方外志》的时代背景时,就不难发现;那是在外部因素逼迫下的违心之举。

民国续台州府志(1936)--郡人

第一个因素是,雍正皇帝已认可了临海说。前面已述,雍正皇帝在李卫误导下,写下了“紫阳真人生于台州。城中有紫阳楼,乃其故居”的碑文。在封建时代,皇帝的话就是绝对真理。谨小慎微的朝廷宠臣齐召南是绝对不敢像纪昀、储大文那样据实直书张伯端为“天台人”的。那么,他又为什么不像王圻、王舟瑶那样策略地称 “台州人”或者“郡人”,而不顾一切地径直改为“临海人”呢?

原来他还有笫二个更要命的因素,迫使他必须取悦朝廷,与雍正皇帝保持高度的一致。

这第二个因素就是,其堂兄齐周华犯案。齐周华与齐召南同样学识渊搏,但他刚正不阿、视死如归,与齐召南的谨小慎微截然不同。故有“天台二齐,秉性各异”之说。

我们知道,满清统治者为控制汉人思想大兴文字狱,康、雍、乾三代正值文字狱高峰,一言不当就可能招来杀身灭族之祸。而当时的齐周华却以“头经刀割头方贵,尸不泥封尸亦香”的大无畏气概,直赴刑部替吕留良鸣冤翻案而获罪。(21)后虽因乾隆登基而蒙赦,但他秉性不改,我行我素。对齐召南而言,就如同一颗埋在身边的定时炸弹,随时可能爆发而殃及自身。

齐召南应邀重订《天台山方外志》之时,正是齐周华旧案随时可能复发的高危时期。为求自保,齐召南不敢留下半点授人以柄的口实。所以,对于张伯端的籍贯问题,既然雍正皇帝已认可“临海人”,他也只能是照改不误。由于此举违心,就凭空加了一句“入天台山游处殆遍”聊以自慰。试想,如果张伯端真是临海人,他又何必多此一举呢。也有学者认为,“游处殆遍”的“处”字含有居栖之意,是齐召南对张伯端天台籍贯的隐晦表述。

最近,中国社科院王卡先生在《雍正皇帝与紫阳真人》文中明确指出:“齐召南修订了两处,一说张为临海人,二说张少年入天台山。显然两处都改错了,并没有可靠资料能证明他的说法。” (22)

齐召南不顾史实变更张伯端籍贯,在他的一生中无疑是个败笔,在其硬气堂兄齐周华面前更是相形见绌。然而就齐召南的性格和他当时的处境,此举亦在情理之中。就是现在有些人,不也因为某种原因而说过些违心话吗。所以,我们也不必苛求古人个个都要像方孝孺、齐周华那样的气节。事实上,就在清乾隆三十二年底,齐召南的《天台山方外志要》初稿刚成,还来不及仔细推敲时,齐周华就旧案复发,并以大逆罪被凌迟处死。齐周华的子孙兄弟亦俱受牵连被判斩,唯独齐召南只是轻判“发配海岛鸡笼石”。设想一下,如果此时发现他有与皇帝相左的文字,还能活命吗?!

综上所述,齐召南变更张伯端籍贯,是在雍正皇帝被误导认可了“临海说”,以及堂兄齐周华深陷文字狱危及自身的情况下,为求自保而被迫做出的违心之举,改变不了张伯端是“天台人”的历史事实。

#p#副标题#e#

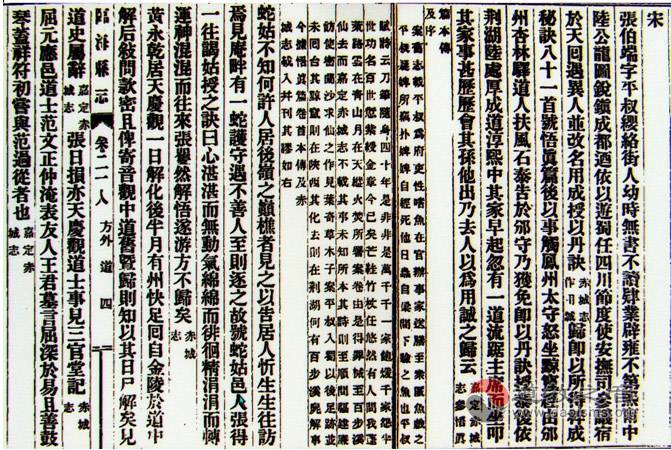

四、张伯端真的只有临海立传天台无吗?

《台州道教考》写道:再则,临海历代所能见到的《县志》均记载有张伯端及其生平,而天台没有。(23)

然而笔者考证的结论是:旧中国是临海县志有张伯端传而天台没有,新中国则是天台县志有张伯端传而临海没有。

“临海说”学者声称的“县志记载说”极具误导性。他误导了李卫进而误导了雍正,也使古今许多学者感到困惑。但只要深入研究一番,便会发现此说貌似有理实则不然。因为:

首先,“历代临海县志都为张伯端立传,而天台没有”的观点本身,就有失偏颇。事实上,入清以来的旧中国,确实是临海县志为张伯端立传而天台没有;然而在新中国,却是天台县志有张伯端传而临海没有。

其次,仅从人物传记有无而不细究其中原由就下结论,显然过于粗率。

那么,为什么旧中国的志书中会出现“天台张伯端”在临海立传而天台反而没有的反常情况呢?只要看一下立传的过程就明白了:

1.临海府县联手,编造张伯端传记

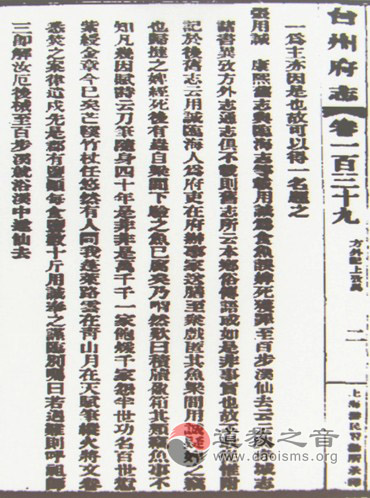

康熙临海县志(1683)--邑人

清康熙二十二年(1683) ,临海县与台州府的志书中首次出现了张伯端是临海人的提法。洪若皋编纂的《康熙临海县志》对张伯端是这么记载的:

张用诚,邑人,宇平叔。为府吏,性嗜鱼。在官办事,家送膳至,众以其所食鱼戏匿之梁间。平叔疑其婢所窃,归扑其婢。婢自经死。一日,虫自梁间下,验之,鱼烂虫出也。平叔乃喟然叹曰:“积牍盈箱,其中类窃鱼事不知凡几!”因赋诗云:“刀笔随身四十年,是非非是万千千。一家温饱千家怨,半世功名半世愆。紫绶金章今已矣,芒鞋竹杖任悠然。有人问我蓬莱路,云在青山月在天。”赋毕,纵火将所署案卷悉焚之。因按火烧文书律遣戍。先是郡城有盐颠,每食盐数十斛,平叔奉之最谨。临别嘱曰:若遇难但呼“祖师”三声即解汝厄。后械至百步溪,天炎浴溪中,遂仙去。至淳熙中,其家早起,忽有一道人进门坐中堂,叩其家事历历,随出门去,人以平叔归云。百步岭旧有紫阳真人词,扁云紫阳化身处。今废。

按:旧志及一统志载,用诚临海人,曾入成都,遇真人刘海蟾得金丹术,归粹成秘诀八十一首,号悟真篇。授扶凤马默曰:平生所学尽在此矣。年九十九趺坐而化去,有尸解颂。此化身后事。(24)

洪若皋深知,县志要把“天台张伯端”写成“临海籍”除了下手要快,更要得到府志的支持。恰好此时主纂《康熙台州府志》的冯甦也是临海人,两人一拍即合,共同编造了张伯端的生平事迹,凑成人物传记。所以,同年刊刻的冯甦主纂《康熙台州府志》所载张伯端传记,其主体部份与《康熙临海县志》几乎一字不差。(25))

说张伯端传记是编造,也就是严重失实,是有充分依据的:

首先,该传记的文字主体是“窃鱼”案。这是一个非常精彩的故事,与张伯端的生平似乎十分契合,致使许多读者信以为真。然而事实上,这只是一个经过加工的传说故事而已。其“赋诗”更是张冠李戴,实为元朝福建廉访使密兰沙所作的求仙诗。(26)

笫二,所载“盐颠”情节荒诞不堪,纯属民间传说。若张伯端如是仙去,何来成都得道悟真问世?(27)

第三,所谓的“旧志及一统志载,用诚临海人”的说法,更是空穴来风。至今,人们还没有发现此前有任何将张伯端(用诚)说成临海人的记载。《一统志》则基本沿袭《赤城志》提法,称张伯端为台州人。

民国续台州府志(1936)--郡人,并批康熙两志非事实

康熙府县两志对张伯端的记载,以传说为史实,甚至张冠李戴编造事实的做法,为后志所不取。如:三十二年后(1715)台州知府张联元编纂的《天台山全志》,就重新将张伯端改为“天台人”。

也许是碍于雍正“临海说”的缘故吧,清王舟瑶编纂的《光绪台州府志》和喻长霖的《民国台州府志》只是改称“郡人”而没有直称“天台人”, (28) 但明确否定康熙两志关于张伯端的记载,在《考异》中批评道:“康熙旧志与临海志等载……非事实也,故不敢从”。(29)

民国临海县志(1934)--缨络街人,并批康熙两志谬误

即便在临海,有识之士亦不盲从。如:编纂《光绪临海县志》的叶书评价说:“若皋订坠拾遗,为功不浅,然疏阙之弊,间亦有之”。(30)民国何奏簧编纂的《临海县志》,在张伯端传中就删去“临海”二字,只称“缨络街人”(南宋翁葆光《悟真篇注疏》称天台缨络街人)。并评曰:“此事《嘉定赤城志》不载,未知何所本。而诗为至顺(1330—1333)间福建廉访使密兰沙求仙之作,……并刊其谬如右”。(31)

至于新中国的《临海县志》,则更加旗帜鲜明地否认康熙两志,认定其关于张伯端所载难以为据,并悉数删除,不予立传。(32)

2.天台势单力薄,被迫放弃为紫阳立传

《康熙临海县志》与《康熙台州府志》串通一气编造张伯端生平,甚至不惜用谎言欺世,不顾一切地把天台张伯端打造成临海人。相反地,真正张伯端故乡的《康熙天台县志》却没有给张伯端立传,这又是什么原因呢?

答案只有一个:被迫放弃。

诚如樊光春先生所言,作为天台县的修志者,决不会坐视他县滥记天台名人的。然而,临海是府治所在的大县,本身就比天台强势,更有临海人冯甦掌控着纂编府志的话语权。他们府、县联手硬将张伯端写成临海人。在官大一级压死人的封建社会,小县天台抗议的微弱声音根本不起作用,迫使天台最终放弃了为张伯端立传的希望。

即便是近年,2010年版《台州市志》,照样不顾十五年前《台州地区志》和县志均已确认张伯端为天台人、此后亦无新据的情况下,硬将“天台张伯端”写成是临海人。(33) 天台虽然不会坐视市志滥记,然而胳膊拧不过大腿,市志带着谬误照样流传于世,奈何?!

《康熙天台县志》没有顶住压力为张伯端立传,诚为憾事。到了雍正九年,雍正皇帝发愿要在天台为紫阳修建道场。奉诏密查天台道场的浙江巡府李卫,却被康熙两志误导,并进而误导雍正轻信了“临海说”。皇帝定调了,天台还敢说“不”吗?!从此,天台彻底丧失了为张伯端重新立传的可能性。

这就是为什么在旧社会,会出现“天台张伯端”在临海立传而天台反而没有的历史真相。

#p#副标题#e#

3. 新中国拨乱反正,张伯端重归故里

新中国天台县志(1995)--天台人

直到新中国成立,彻底推翻了封建社会,历史才有可能恢复真实面貌。改革开放,拨乱反正,临海的修志工作者求真务实,认定旧志所载的张伯端传记缺乏历史依据。因此,1989年版《临海县志》摒弃旧志的失实记载,不再为张伯端立传。

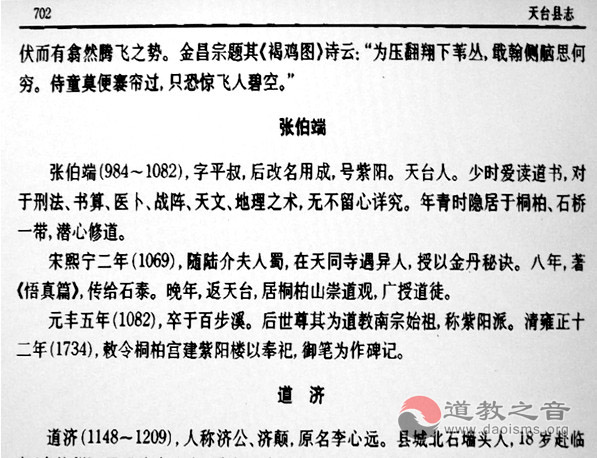

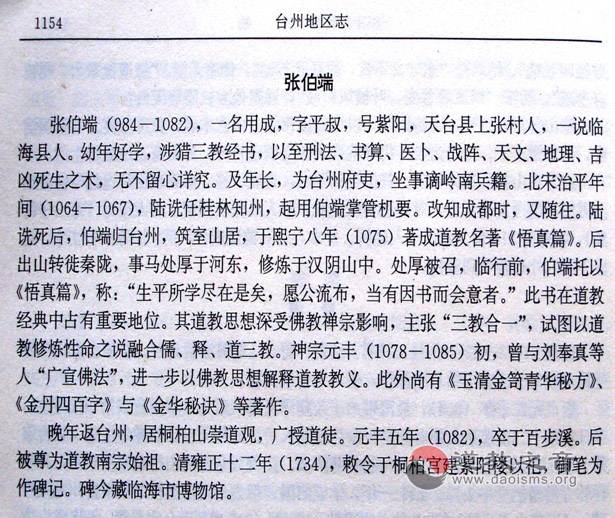

而天台的方志学者,终于能在1995年版《天台县志》中,名正言顺地为县人张伯端立了传。(34)

同是1995年版的《台州地区志》,不仅明确了张伯端的天台县人身份,还为他写了历代史志中最为详尽的传记。(35)他们求真务实的治学态度,获得人们的普遍敬重。

注释:

(1)〔北宋〕张伯端撰、南宋翁葆光注、元戴起宗疏:《紫阳真人悟真篇注疏》,见明《正统道藏•洞真部•玉诀类》,卷岁一,第十四页。

(2)许尚枢:《张伯端籍贯考辨》,见《天台山文化研究会成立20周年学术研讨会论文集》,北京:宗教文化出版社,2011年,第231-236页。

(3)任林豪、马曙明:《台州道教考》,北京:中国社会科学出版社,2009年,第310-315页。

(4)同(3),第311页。

(5)〔南宋〕陈耆卿:《嘉定赤城志》,明嘉庆二十三年刊台州丛书本,卷三十五,第十二页。

(6)同(3),第312页。

(7)同(5)。

(8)〔明〕李贤、彭时:《大明一统志》,明天顺五年,卷四十七,第二十二页。

(9) 〔民国〕喻长霖:《民国续台州府志》,上海:上海游民习勤所印,民国二十五年,卷一百三十九上,第十六页。

(10) 赵子廉:《桐柏仙域志》,北京:中央编译出版社,2012年,第90页。

(11)同(3),第313页。

(12) 王卡:《雍正皇帝与紫阳真人》,第二届全真道与老庄学国际学术研讨会论文,2012,第9页。

(13) 张立道、朱封鳌:《天台县志》,上海:汉语大词典出版社,1995年,第414页。

(14)〔清〕张联元:《天台山全志》,清康熙五十六年,卷八,第十三页。

(15)孔令宏、韩松涛:《丹经之祖-张伯端传》,杭州:浙江人民出版社,2007,第41-42页。

(16)同(12),第8页。

(17)同(12),第17页。

(18)同(3),第313页。

(19)〔清〕齐召南:《天台山方外志要》,清乾隆三十二年,卷七,第九页。

(20)〔明〕释传灯:《天台山方外志》,清光绪甲午佛陇真觉寺藏版,卷九,第九页。

(21) 陈邦设:《齐周华》,见天台县政协文史委编《天台文史资料汇编》(2),百通出版社,2005年,第145-148页。

(22) 同(12),第41页。

(23) 同(3),第314页。

(24)〔清〕洪若皋:《康熙临海县志》,清康熙二十二年,卷十,第三十四页。

(25)〔清〕冯甦:《康熙台州府志》,清康熙二十二年,卷十三,第七十七页。

(26)〔民国〕何奏簧:《民国临海县志》,民国二十三年,卷二十八,第三至四页。

(27) 同⑵,第233-234页。

(28) 同(9)。

(29) 同(9),卷一百三十九上考异,第二页。

(30) 梁光军:《临海县志》,杭州:浙江人民出版社,1989年,第754页。

(31) 同(26)。

(32) 同⑵,第236页。

(33) 王永献:《台州市志》,上海:中华书局,2010年,第1568页。

(34) 同(13),第702页。

(35) 方山、池招福:《台州地区志》,杭州:浙江人民出版社,1995年,第1154页。

作者简介:郑为一,男,1945年4月生,大学本科学历,原天台县人大常委会副主任,现为天台山桐柏宫道教南宗研究所副所长。