内容摘要:《周易》博大精深,可谓千古奇书;是部超巨系统理论著作。“凡大医者必识《易》”,本文作者通过学《周易》心悟;阐释了中医脉学的精华的“三部九候”的重大意义并为“中西医结合”这个世纪课题指明了方向、埋下了伏笔!(其最佳结合点为《周易》之“简易”部分,即立论于“老子道三”部分。)→这是一个宏伟的系统工程、希我界同仁携手合作共筑“中国梦”;为国家及世界人民做出贡献?

关键词:《周易》、心悟、中医脉学、“三部九候”、重大意义

《周易》是中国文化的代表,是中国哲学、自然科学、社会科学相结合的巨著,是中国文化的元典,对中国各门学科都有着深刻的影响,与中医学的关系尤为密切。《周易》、西方的《圣经》、印度的《吠陀经》、伊斯兰教的《古兰经》——这世界上的四大经典名著并行不悖。

《周易》包含了理、象、数三种学问。

理——是以哲学的方式,解释宇宙间的万事万理。(哲学是灯塔,自然科学是土壤)

象——是以理论科学方式,解释宇宙间事物的现象。

数——每一个现象都有数在其中,也是属于科学的。

《周易》有三个基本的要点:(一)变易:易之道在于变,变者,即阴变阳(阴极则阳生),或阳变阴(阳极则阴生)。《易》所说明的宇宙事物,是必变的,也就是说,天地间万事万物,没有不变的。但这个变,是渐变而不是突变,《易》是否突变的,因为一切突变的事情,实际上,内部的变化已由来久矣。(二)不易:在一切必变之中,有一种绝对不变的本体,这就是形而上的道理,在西方的宗教呼之为上帝,佛教称之为佛,老子无以名之称它为道。不论其名如何,所代表的是不变的本体。(三)简易:《易》是归纳法,将宇宙间的现象与人事,归而纳之为极简单的必然之理,称之为简易。

一、太极生阴阳,阴阳生四象,四象生八卦,八卦生万物……

二、道生一,一生二,二生三,三生万物……

三、“人法地,地法天,天法道,道法自然”[道指自然规律,衍生了三才整体恒动观(中医三维观)、气化学说、运气学说、五行学说等]

卦是什么:卦者、挂也。是一种现象挂在我们眼前,故而称其为卦。《周易》所说的卦,是宇宙间的现象,是我们肉眼可以看见的现象,宇宙间共有八个基本的大现象(天、地、日、月、风、雷、山、泽),而宇宙间的万有、万事、万物,皆依这八个现象而变化,这就是八卦法则的起源。

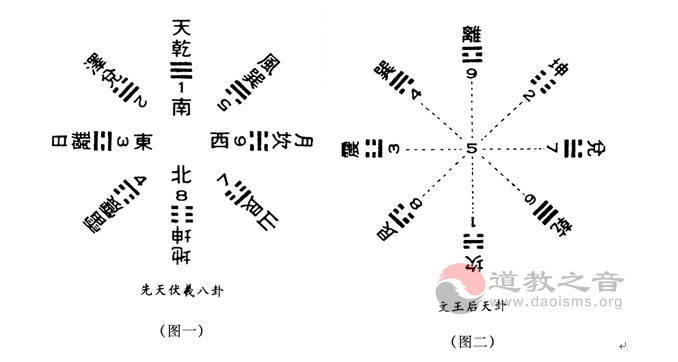

先天卦所代表的是本体,是宇宙的法则。(见图一)

先天八卦所讲的,是宇宙未形成物质世界时之物理法则。

先天卦:一二三四是向左旋转,五六七八是向右旋转。

这是《易经》的基本原理:“天道左旋,地道右旋”→对现代医学的启示→药物必然有左旋及右旋二类化学药→中医左:旋上,右:旋下。我们再看这些数字,对面相加皆成为九。

一三五七九,至九为最高数,九代表至阳,阳数至九之数为顶点。二四六八十为阴数,六在中间,代表至阴。

后天八卦所讲的,是物质世界形成后太阳系的物理法则。

后天卦:一个数与对面的数相加都成为十,也就是说,与对面合成为十。由这里我们想到,佛教合十的神妙意义→保持均衡才是健康。

后天卦所代表的是应用,是根据宇宙的法则,应用于万事万物。(见图二)

如果我们把万有世界的物与事,用这个法则来解释,是没有一桩事不符合这个法则的,所以说,按照易卦来推论天下大小之事,是绝对准确无误的,也是绝对科学合理的。

先天卦所讲的是“体”,后天卦所讲的是“用”。

每卦有三爻(即老子的三生万物),什么叫作“爻”呢?一直线为一爻,称为“阳爻”,一直线中间隔断也为一爻,称为“阴爻”。

“爻”是由两个斜的十字所构成。按地球物理的解说,地球磁场与经度及纬度呈斜交,这两个斜交也就代表宇宙间的一种形态,万物皆系交错而成;现代科学揭示左、右脑对人体交错支配便是“爻”理(左脑主要完成语言的、逻辑的、分析的、代数的思考认识和行为,而右脑则主要负责直观的、综合的、几何的、绘图的思考认识和行为。)。而这两个交错,恰成为两个十字架,爻字也正是两个十字架的代表;“十”字是指遗传密码DNA双螺旋结构中的连接“体”——呼吸链。

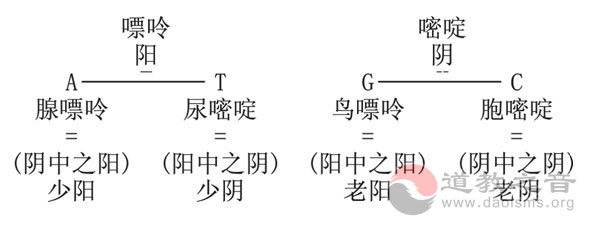

易理和遗传原理是密切相通;《周易》强调变易与不易,和遗传学的变异及遗传原理是相通的;八卦、六十四卦与遗传密码相暗合。

#p#副标题#e#

遗传密码的四象:

……

寸口脉“三部九侯”形成准演示简表:

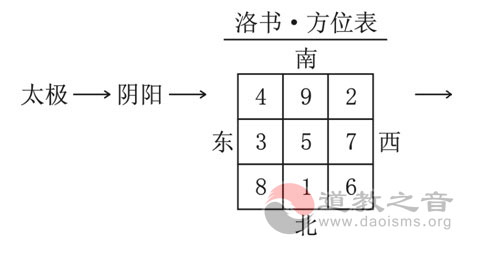

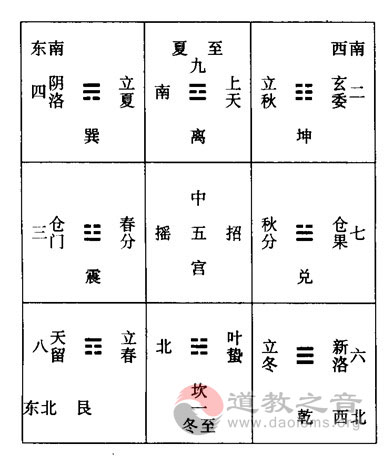

(洛书为人体脏象方位学奠定了基础)

九宫表(后天八卦+中宫)

图中数字纵(经)横(纬)相加都等于十五;十五为一节气,五天为一候,三候即为1节气。天、地、人太极之气通应之。太极之气聚则成形,散则成风;“气”三要素为质量、能量、信息。

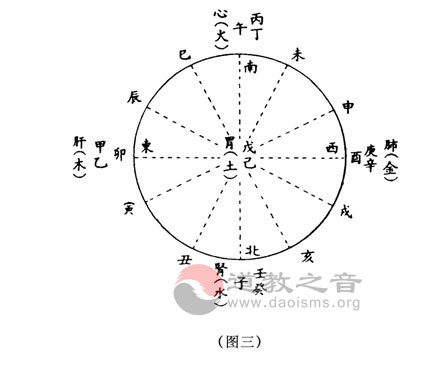

五行(见下表)、后天八卦(见图三)

|

1 |

五行 |

木 |

火 |

土 |

金 |

水 |

|

2 |

天干 |

甲乙 |

丙丁 |

戊已 |

庚辛 |

壬癸 |

|

3 |

地支 |

寅卯 |

巳午 |

辰丑戌未 |

申酉 |

子亥 |

|

4 |

(后天)八卦 |

震巽 |

离 |

坤艮 |

兑乾 |

坎 |

|

5 |

(洛书)数字 |

8 |

7 |

5 |

9 |

6 |

|

6 |

方向 |

东 |

南 |

中央 |

西 |

北 |

|

7 |

季 |

春 |

夏 |

四季 |

秋 |

冬 |

|

8 |

五化 |

生 |

长 |

化 |

收 |

藏 |

|

9 |

五音 |

角 |

徵 |

宫 |

商 |

羽 |

|

10 |

五声 |

歌 |

笑 |

哭 |

呼 |

呻 |

|

11 |

音频 |

长而高 |

高而尖 |

重而浊 |

强而响 |

低而沉 |

|

12 |

色 |

青 |

赤 |

黄 |

白 |

黑 |

|

13 |

味 |

酸 |

苦 |

甘 |

辛 |

咸 |

|

14 |

五星 |

岁星 |

荧惑 |

镇星 |

太白 |

辰星 |

|

15 |

九星 |

三四碧绿 |

九紫 |

二五八 黑黄白 |

六七白赤 |

一白 |

|

16 |

五气 |

风 |

热(君火) |

湿 |

燥 |

寒(相火) |

|

17 |

五官 |

眼 |

舌 |

口 |

鼻 |

耳 |

|

18 |

五脏 |

肝 |

心 |

脾 |

肺 |

肾 |

|

19 |

五腑 |

胆 |

小肠 |

胃 |

大肠 |

三焦膀胱 |

|

20 |

五体 |

筋 |

脉 |

肉 |

皮毛 |

骨 |

|

21 |

五志 |

怒 |

喜 |

思 |

悲 |

恐 |

|

22 |

五液 |

泪 |

汗 |

涏 |

涕 |

唾 |

|

23 |

五志气机变化 |

怒则气上 |

喜则气缓 |

思则气结 |

悲则气消 |

恐则气下 |

|

24 |

五神 |

舍魂 |

舍神 |

舍意 |

舍魄 |

舍志 |

|

25 |

神有精神活动和思维活动之不同。精神活动包括魂与魄。魂为随神往来于外的功能,魄为本能感觉和动作(相当于非条件反射的神经活动)。思维活动包括:意、志、思、虑、智。意为心里有忆念而准备去作的;志为主意已定而未变成行动的,思为要实现志愿而反复研究和思考,虑为因反复思考又想到成败而远虑之,智为因考虑的结果而有适应之对策。 |

|||||

在图三中,包括了天干、地支、方位、五行及人体内脏。由中间的对角线,看出了对面相冲,只有土在中间协调。

#p#副标题#e#

《周易》的道理是,立场相对、性质相反、等则相冲。

《内经》“三部九候”[法定天、地、人;《内经》曰:“天地之至数,始至一,终于九焉。一者天,二者地,三者人。因而三之,三三者九,以应九野(为九脏、神脏五、形脏四 对应九宫)。故人有三部,部有三候,以决死生,以处百病,以调虚实,以除邪疾。”] 《难经》“三部九候”(法定天、地、人,分隶于五脏六腑) 寸口脉“三部九候”+现代《生理学》、《解剖学》及现代思维和表达方式 三和新脉学(生理全息是病理全息的基础)。

“天干”即:甲、乙、丙、丁、戊、巳、庚、辛、壬、癸故又称“十天干”。所谓天干之“天”广义指宇宙,离地球最近的宇宙区即是太阳系(由太阳、九大行星及其它们的卫星和无数小行星所构成的星系)。狭义是指木星、火星、土星、金星、水星的放射能→力[引力、电磁力、强作用力、弱作用力(是否还存在着第五种力——平衡力?)]、信息(波)对地球不断地发生干扰,这个干扰的性质,就定名为天干。

十二地支是指子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。十二地支代表了地球本身的放射能→力(引力、电磁力、强作用力、弱作用力、平衡力?)、信息(波),与天干交互作用影响,而形成了天地间变动的法则。“十天干”“十二地支”二者都可以说明季节的变动。十二地支代表了一年的十二个月。十二地支同时代表了一日的十二个时辰,每一时辰有两小时。十二地支同时也代表着十二个不同的年代,在天地间不停地运转着。十二地支对应十二经络(十二经络对应西医人体解剖位置及生理功能)。

“天干”、“地支”是运气学说的理论核心(物化统一于宇宙气化是运气学说的立论基础)。周期节律是运气学说的立论特点:地支之“十二”与天干之“十”相互重叠交错所排列组合成的“六十”循环周期,可能是自然界最基本的循环周期之一,如六十秒为一分,六十分为一小时,在预测学中六十个月(五年)为一小轮回,六十年为一花甲轮回,红细胞平均寿命120天(60天×2),“天年”120岁(60岁×2),产妇最佳哺乳期120天-180天(60天×3)……

天干地支是一门伟大的学问。人是在“天干”、“地支”这个“烘炉”中,在宇宙全息律“造化”下的产物(附图A-4)。(任何物质之间都必然存在着质量、能量和信息的交流和影响)→自然界为人提供了生存的条件,人体进行的新陈代谢,就是和自然界交换物质、能量与信息的过程。

《黄帝内经》的二十六人身形象,配合天地之形图(A-4)

|

头 |

天 |

|

脚 |

地 |

|

左眼 |

太阳 |

|

右眼 |

月亮 |

|

九窍 |

九洲 |

|

喜怒 |

雷电 |

|

四肢 |

四时 |

|

五脏 |

五音 |

|

六腑 |

六律 |

|

寒热 |

冬夏 |

|

十指 |

上古之十日(十日称旬) |

|

十二肋 |

十二时辰 |

|

夫妇 |

阴阳 |

|

三百六十五骨节 |

三百六十五天 |

|

十二关节 |

十二月 |

|

膝肩 |

高山 |

|

腋腘 |

深谷 |

|

十二经脉(十二经水) |

江河 |

|

卫气 |

泉气 |

|

毫毛 |

草芦 |

|

卧起 |

昼晦 |

|

齿牙 |

二十八星宿 |

|

小节 |

地上小山 |

|

高骨 |

山石 |

|

幕筋 |

林木 |

|

睏肉 |

聚色 |

|

人有时不生育 , 地有时不生草 |

|

寸口脉“三部九候”(候,即外候,也即外象,是事物的客观现象,候,就是象,也即自然现象)的重大意义:

(一)它是中医诊断学中最为精要部分,是浓缩了二、三千年中医学的精华[蕴含三才整体恒动观(中医三维观)、阴阳学说、气学说、气化学说、病机学说、运气学说、藏象学说、五行学说等]和数术思想。

(二)它是人体藏象全息特区:每一候(脉象)蕴含着中西医的“生理学”、“病理学”、“解剖学”的信息。

(三)它是中西医理论互补的最佳结合点(详见另一论文——论中西医理论互补的结合):人体生命的复杂性是中西医理论互补结合的大前提,其目的是有效地防治疾病和提高人们的生命质量。理论是体,临床是用,理论上新台阶,临床必然有重大突破。

(四)《难经》是“内证实验”的产物,作者应是位中医“气功”家,故寸口脉“三部九候”应具有极高的医学价值;但“内证实验”必须建立在时代科技(“外证实验”)的基础上,故其存在着极限,所以在破译其脉法基础上必须加上现代医学元素(《生理学》、《解剖学》、《病理学》)及现代思维、现代表达方式:根据脉的“四象”、血液动力学原理、能量守恒定律,在每一候(脉象)引入数字或符号→其意义:①具有技术可复制性;②有利于传承:③信息数字化病历(中医最大缺点就是缺乏技术学科这一中介,从而影响传承、医生与病人沟通……)。

(五)“病”是“证”本;它使中医辨病规范化、微观化、现代化成为可能,从而彰显了中医的科学性及其魅力。附“中西医生理、解剖全息简图A”。[图中的肝素指:①丙氨酸转氨酶(ALT);②天冬氨酸转氨酶(AST);③γ-l-谷氨酰转肽酶(GGT)④高血糖素]

寸口脉“三部九候”不适用于3周岁以下的儿童——这通过望指纹+现代“儿科学”加以填补。

一、外证实验泛指现代科学[研究对象都是研究者自身(主体)以外的内容,研究手段(或方法)都是指向自身以外的目的物。]的形成的方法学、方法论的内容。

主要有两大类:(一)分析法:是把整体事物或现象分解为简单的组成部分(或要素)分别进行研究的方法。……

(二)综合法:它不是着眼于局部,而是对由各部的联系,相互作用形成的整体特性进行研究的方法。如系统论、控制论的方法。……

二、内证实验:它是借助练气功获得异于常人的超常智能(包括先天的特异功能)来认识、强化、更新自身生命过程,认识、改造人和大自然的关系,认识、改造大自然属性的方法。其特点观察和思维过程的一体化。意识活动包括:逻辑思维、形象思维、感觉运动思维、体察思维以及特异思维。

潜显意识的接通有三种表现形式:即直觉(非逻辑思维形式)、灵感和顿悟。

直觉是潜意识的直接外观,是大脑信息仓库中的直接输出。因此,不必遵循逻辑思维的规律。……

内、外证实验是认识、改造世界的两条途径。

三、脉的四象:(一)速度:指快慢而言。在脉学中,脉搏每跳动一次称为“一至”,医生在自然而平静状态下的一呼一吸称为“一息”。人的正常脉速为一息四到五至,超过为“数脉”,低为“迟脉”,西医主要表现为心率。

(二)形态:指脉管的形状而言。脉管较为集中,如弦似绳,称“弦脉”,脉管较为松散,或为轮廓不清晰,说不清具体形状(只觉跳),或虽有形状却粗而轮,称为“扩脉”。

(三)脉深浅度:指表、中、里而言。(包括对应人体解剖位置)

(四)力度:指脉的搏动强度,即有力或无力。正常脉象,搏动柔和缓,轻中重按无差异。若搏动强而有力,重按力增,称为“强脉”若搏动轻而无力,重按力更衰,或觉空虚称为“弱脉”。

三和新脉学简介:

(一)中医脉法:源远流长,是中国传统医学的重要组成部分,是中医学的精华。脉法,是医者之心,以指的触感达到对病者机体气息的交流与辨识。

(二)古圣先贤曰:左寸为心,主血;右寸为肺,主气。气血合而为脉,周行全身。这在现代西医学称为心肺换氧功能,分开是心功能和肺功能。切脉为辨证主要一环,以寸关尺法定天地人,分左右(左为心肝肾,右为肺脾命),共十八脉。……

切脉后即可一目了然,明白病之所在,结合望、闻、问再经西医科检然后确定治疗方案。……

(三)“三和新脉学”是制造更科学、更先进的“中医机器人”(或“中西医结合诊断仪”)的方法依据?

主要参考资料:

一、周易与中医学(杨力著)

二、道家、密宗与东方神秘学(南怀瑾著)

作者:广东省揭阳市榕城区新兴义和路南居委榕湖南四路六座14/2号 林大伟