艾叶绿刻下元水官解厄法印,因印文箓书“天目解厄”四字,意指下元解厄水官为人消灾解厄,为易于理解,故名。笔者有一藏友于2013年3月发现于苏州民间。该印诸多方面,如:所用印材、玺印特征、所涉尊神名号等级、印的时代之早等,对照世间所存世法印或道教史籍经文中曾经有过著录法印,可谓之无一能出其右。在古代汉民族宗教信仰中此类法印比之藏传“天珠”更为神圣、传世至今也更为稀见。笔者经多方查证研究认为:该印当出自唐宋,为道教散佚在民间具有非凡历史价值的稀世遗珍;由于年代久远,印之最初的拥有者,目前虽已无法考证,但很有可能即是唐宋间创作《太上灵宝上元天官消愆灭罪忏》《太上灵宝中元地官消愆灭罪忏》《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》的署名佚名的创作团队或是团队中某位仙尊。其印之珍贵和蕴含的文化内涵主要有以下几点,今特公之于众,以供学术界方家考证:

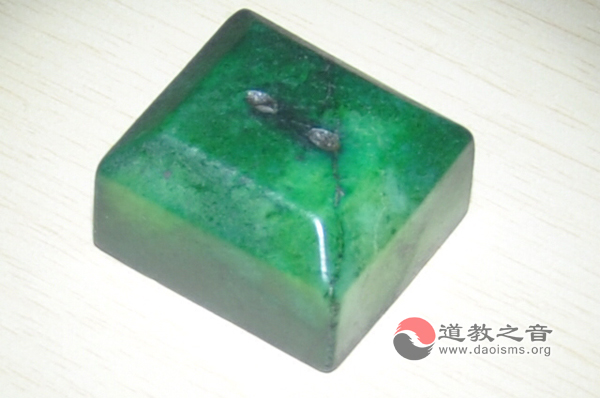

(一)印材珍贵:该印由具有1500年开采历史的寿山石中素以稀少珍贵著称的正真正色艾叶绿刻制。艾叶绿色寿山石,顾名思义当以色如艾草为正色。南宋福州知府梁克家在《三山志》中,首次提到艾叶绿:“洁净如玉 ……五花石坑,相距数十里,红者、缃者、紫者、髹者,惟艾绿者难得”。现有资料表明,老坑艾叶绿概于明晚清初即无新出,色调纯正如艾草者,即使当年有所出产也只是偶见,故今人已经很难见到,可见其印材之稀有珍贵。《三山志》 中宋人称,比之其它色调寿山石更为难得,当时人们日常又偏爱绿色,日用皆为青瓷,可足证时人视其稀见的绿色之石为珍宝之心路。

(二)法印为道教重要法器。从制印规制看:虽为宗教用之法物,但理同凡世用印。故印材也分等级,亦自是以金玉为上、银次之,铜、木再次之。而通常法印印材多见由铜和宗教信仰中赋予具有辟邪性质的桃木或雷震木镌成。从稀有性看:该印印材等级以古人视“石之美为玉”当属玉印。其印材奇特有别于常见法印,而是令人难以置信地选用了石内天然含有两颗玛瑙,作寓意水官解厄天帝“眼珠图腾”的正真正色艾叶绿刻制。这样的印石世间无二,比之旧时即称 “艾叶绿”稀少难得当更为难得,使得该印在道教各类法印中仅就印材一点,已显得尤为弥足珍贵。(印材特征见五.详解)

(三)其印文“天目解厄”四字,由出自唐宋间《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》经文文意构成,“天目解厄”虽然仅仅四字,却概括了经文的全部要义。据目前所考,该印为迄今仅见寿山石等四大印材名石中,时代最为久远之印。(而以往石刻之印据说元代始有)。故可堪称其为寿山石等青田、昌化、巴林四大名石、名印之鼻祖——国石中最早刻印;又由于“天目解厄”四字意指“水官解厄”天帝为人消灾解厄,故亦是迄今发现唯一一件可以佐证(宋)吴自牧《梦梁录》载:反映唐宋间,“十月十五,水官解厄之日。官观士庶设斋建醮,或解厄,或荐亡”,道教法事活动的珍贵实物。

水官即是道教神系中“天官”“地官”“水官”三官天帝之一。天地水三官信仰兴盛于魏晋南北朝,极盛于唐宋时期,是早于宋元“三清尊神”确立之前,为道教最早信奉的神灵。其信仰渊源于我国古代先民对天地水的自然崇拜。在民间信仰中素以“天官赐福”“地官赦罪”“水官解厄”著称。现存署名佚名的 《太上灵宝上元天官消愆灭罪忏》《太上灵宝中元地官消愆灭罪忏》《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》即出自唐宋间。(注:古籍中有许多因属于集体创作而没有署名。因此有时署名佚名并非创作者无名或不知创作者姓名 )。

北魏时,寇谦之改革天师道,将三官与三元相结合为三位天帝。遂以三位天帝的诞辰农历的正月十五为上元(后又称元宵节),七月十五为中元,十月十五为下元,所以天地水三官亦称上元天官、中元地官、下元水官。

印文 “天目解厄”即是指民间信仰中流传最为久远的下元“水官解厄”,迄今不见有相同印文、不同印材法印,这可能与印的等级神圣,当年非一般高真所能持有此印,以及可能与时代变迁,如:在宋元“三清”地位取代唐宋“三官”被确立为道教神系中最高尊神,随之多见于“三清”法印有关。故推测当年的拥有者很有可能即是唐宋间创作《太上灵宝上元天官消愆灭罪忏》《太上灵宝中元地官消愆灭罪忏》《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》的署名佚名的创作团队或团队中某一仙尊。因此,该印对唐宋三官信仰极盛时期的道教宗教活动及法印制印史,具有非凡的研究价值。

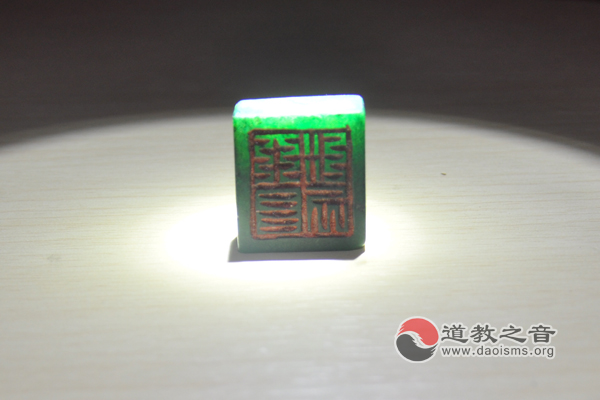

(四)该法印长3.0cm 宽2.7cm 厚1.8cm 。从尺寸看,是属于流行于宋代之前由当时的道教高真,平时可以随身佩负在肘部护身类法印。(北宋之后法印外形尺寸即从汉传至唐由小逐渐增大,遂形成一定规制)。印之造型承袭秦汉古玺型制。印型古朴端庄,印面字体横竖平直工整。印字系始于六朝,盛行于唐宋的朱文刻法。印上及一侧面隐现刀痕,说明刻印工艺在修光打磨上,尚未使用修光刀。此外,该印边框显见由“冲切刀法”而成,而字体边缘却无刻刀留下的细小崩口,说明该印字可能或部分笔画尚采用琢玉工艺而成,这在 “目”字的横笔中可见由砣子磨出的凹痕,刻字风格尚未出现后期谓之所求“金石之气”,字体更趋于唐宋世习的繆篆风格,工艺剖析符合花乳石制印史上的早期特征。

此外,值得注意的是:

(1)在印之最上,即现代人们俗称的印背上,时人罕见地利用石内两颗相间有序的玛瑙,刻有不可作印纽印绶的两眼“眼珠图腾”。(此两眼不可对穿作为印纽)无疑这是属于古代宗教意蕴意像中的“眼珠图腾 ”崇拜,结合印文内涵分析,其所代表的应是无处不在,无所不存的下元水官解厄天帝。与时至今日民间仍然存在的“老天有眼”思想相合。

(2)盖由于印所涉及尊神名号水官天帝的原因,所以为了突出印在法印中的等级地位,当时虽受制于无大料印材的局限,但可以看出印面以及印之边框都力求较唐宋间通常所见官、私印式要宽,而与帝王宝玺类同,故应该可视该法印样式为玺式。

(3)形制以下方为地,上端倒去棱角作圆,喻意“天圆地方”。因此,现代人们俗称的印背部,在该印上,应该是被视作代表“天”的地方。

这里值得一提的是,有关眼珠的图腾崇拜,历史上在我国殷墟甲骨文中(象形文字“目”即被认为代表占卜结果为 “吉 ” )、早于殷墟的太湖流域良渚文化玉琮、公元前4000年,两河流域文明中的玛瑙眼珠饰品、公元前1500年古埃及的眼珠护身符、春秋战国时期由中亚流入我国的琉璃蜻蜓眼,南朝至唐宋时期的藏传“天珠”等都曾经呈现。人们崇拜它、信奉它冥冥中具有一种说不清、道不明的魔力,能给以信奉者庇佑,给人们带来吉祥和幸福。

笔者认为:本印在印之最上(即天上)刻有两眼的“眼珠图腾”,实际应该解读为寓意天帝之眼,是该印有别于世间其它道教法印,可谓之独一无二的珍贵之处。其信仰渊源于我国古代民间信仰中的“苍天在上”、“老天有眼”、“人在做、天在看”。也是上述提到早期“眼珠图腾”或称“眼睛图腾”崇拜的延续。所表达的意思对照道教法事活动中,延续至今仍常用“八大神咒”之一的静心神咒:“太上台星,应变无停”,仅神仙角色不同,其句意与其也可谓之一脉传承。该印以眼睛图腾代表无处不存、无所不在的下元水官解厄天帝,能够随所感应,为人们驱赶邪魔,解除厄难,给人们带来平安和幸福。而“静心神咒”则以口诵的方式诉述太上道德天尊(即道)无处不存、无所不在,在观察世间万事万物的变化,护佑潜心修炼的信众。“人在做、天在看”,“苍天在上”、“老天有眼”,这种宗教思想延续至今实际已经深深扎根于具有悠久历史文明的中华民族的信仰之中。

(五)印之印材稀有珍贵。该印可见由寿山石矿脉中偶见,南宋即有记载,至清初即无新出的正色“艾叶绿”刻制。其石质坚硬细致、润洁通透。虽因时代久远,致包浆浑厚,但仍清晰可见该印印色如纯正老艾草叶,间有如初生艾叶之嫩绿色;其色似如碧玉而非碧玉、疑为翡翠而非翡翠,历千年色彩不败,也不见裂纹;仅鉴表面一般不会认为该印印材属于“冻”石,却能在现代灯光作用下散发出幽幽绿绿、如梦如幻、耀人眼目的通灵宝光;印背不作印纽,而在印之最上(即代表天上)却刻有两眼的“眼睛图腾”。眼内分别嵌有一颗呈三角形,一颗呈扁豆状态,带白色丝纹玛瑙,且玛瑙可确定为石内天然而成。这一印材和印式特征,为世间印材和世间所见法印中,可谓之绝世般罕见!能使人顿感其印之灵异神奇。即使在道教古籍中被称之为 “天中之秘宝,非人理得以见闻”之三印。即《道法会元》卷五十七载:一曰能佩而升天的“紫光丹天之文”;二曰得此文者,神能感应,位登真仙的“雷光火文之书”;三曰得此篆者,身入神仙,施人佩负,延年消灾的“玉神洞灵篆印”。如上之三印,概在印材、印式上也很难想象得出如何能与本印可以比类。是以笔者称其印之珍贵,可谓之世间所见法印无一能出其右矣。

#p#副标题#e#

天目解厄 (字体释义与印之年代解析)

水官解厄法印的印文“天目解厄”四字,均为唐宋间道教宗教文化中的意象文字,亦称符箓字(即道教所称天神的密字、而实际间有唐宋世习繆篆)印文神秘,隐妙。笔者经多年对古代道教经文、符箓字体、宗教思想和文化研究认为:印文之“天”字,即是意指道教神系和民间信仰中的下元水官解厄天帝。古代道教认为以叠篆体书写的人字,曲曲弯弯形如人间奉祀天帝之袅袅上升之香火,故以此表示对天帝的敬诚。同时,其人字笔画与人之上寓意天空的 “一 ” 相连 , 蕴意“天人合一”。

印文“目”:指罪目,各种罪愆。以增加笔画的方式书之,其原因可能有二。(1)当时世习繆篆使之字体充盈;(2)同时应表示罪名多,即意指某所犯各种罪行、过失。出自唐宋间《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》载:某自当从无始以来至于今日......种种罪咎,无量无边,躬对道前,尽心忏悔。伏愿下元众圣、察命童子、善恶功曹、十直神仙,录其罪目,上奏天曹,改作斋功。当令某所忏罪愆,随念消除,悉皆解脱......。由经文中可以看出,印文“天目解厄 ” 中的 “目 ”字,当指录其罪目,上奏天曹。这种要求类于早期“三官手书”中要求病人“说服罪之意”。其要义为要求人必须怀有忏悔之心,即要求人心怀善心。

印文“解厄”:即是指下元水官解厄天帝为人们解除厄运和危难,使信教民众没有危难。解厄的本义:吉祥;吉利。故印文中“厄”字,时人刻意取叠篆体,以反写方式呈现,显然意在表达法印蕴含转运,消灾、殃去福来的法力。可以看出,今天人们把福字倒写所希望表达的思想愿望实际与之相同。

印文“天目解厄”法印的文字书写风格介于唐代至宋代九叠篆体书写风格之间。笔画远少于九叠,与唐宋世习繆篆屈曲缠绕风格一致, 字体横竖平直工整,较之后期印文似字类图、文意内容很难识别的宋元明清许多古代法印实物不同。四字印文中,唯独“解”字的 “ 箓”写(即道教表达吉凶的秘字,亦被道教称作天神的文字,如同繆篆刻印中出现的奇字)较为难辨 。笔者认为印文中的“解”字,时人之所以选择奇字或称秘字和符箓字体。究其因缘,盖因:一、所解之物并非当初造作“解”字时意象的牛体,而是人之厄运、罪愆;二、“解”的深层含义:有已解未解之分和缓解速解之别。三、不排除同时为了神秘其印。故古人意象以一整体,及本为刀和牛的部分,化为已解成互不相连之四条竖体呈现。以此用以明示,印之所及,厄难即可解除。观之,一种 “道”的玄奥跃然而出,不免令人叹服其奥义之玄妙,及当时道教造作秘字时思想之严谨。

通过对印文“天目解厄”四字的释义,再结合《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》我们可以看出,该印的印文内容与出自唐宋间《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》经文相合。印文所表达的意思是:太上下元解厄水官以及所主一百二十应感天尊、察命童子、善恶功曹、十直神仙等,对某至心皈依、伏愿下元众圣之信徒,录其罪目,上奏天曹,改作斋功,且要求尽心忏悔。即可令某所忏罪愆,随念消除,所遇厄难,悉皆解脱。对照《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》,“天目解厄”四字实际概括了经文的全部要义。其四字印文所表达的意思实际即是人们熟知的“水官解厄”。(三官信仰中另有:天官赐福、地官赦罪因众所周知,这里不再详述)

这里值得注意的是:由于古今道教经文中唯独出自唐宋间《太上灵宝上元天官消愆灭罪忏》《太上灵宝中元地官消愆灭罪忏》《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》均有要求录其罪目,上奏天曹。并且可以看出,其要求“录其罪目”,实际与早期三官手书“说服罪之意”;1982年5月,在河南嵩山顶上发现为武则天脱罪祈福时的金简,内窖为乞求“三官九府”中要求的“乞求”(今人通常已改作“祈求”或“祈祷”、“祈愿”),从中可见具有由严到宽、由繁到简,一脉传承的关系。而唐宋之后有关三元三官的经文,或史上其它道教经文都着重于诵经,或内丹的修炼,皆无此录其罪目的要求。故结合该印的制作工艺、印字风格、当时法印在符箓斋醮,为人驱鬼降妖,祈福禳灾活动中所必须所用(无印则无可信矣)等。综合分析推断该印的年代应与《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》同出于三元三官信仰极盛时期的唐宋年间,其印之最初的拥有者,最有可能即是唐宋间创作《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》署名佚名的创作团队。其印在下元节,即 . 如(宋)吴自牧《梦梁录》载:反映唐宋时期“十月十五,水官解厄之日。官观士庶设斋建醮,或解厄,或荐亡”,这类法事活动中,作用于二:

一、用之以信

所谓用之以信,即是以印信代表下元水官于十月十五亲临人间为民消灾解厄。即《因缘经》载:“十月十五日,下元宫主三品五炁解厄水官扶桑大帝于是日同到人间,校戒罪福,为人消灾”。故可以想象得见该印在当时的道教宗教思想和文化意蕴意象里,应该是赋予该印等同于下元解厄水官亲身的。与过去和现在,佛教人士视佛祖指骨和影骨,等同于佛祖亲身,具有不可估量的法力是一样的。

二、供信教民众请取印文

这里需要说明的是:虽然在古代有民间向道观请取印文,印文贴于门户或置于绛袋,男左女右佩负在肘部,用以驱邪避灾的历史记载。但大多数法印只能作为印信与符图合二为一使用方为有效的。而该印 “天目解厄”四字,表面上看似代表下元解厄水官亲身的印信,而实际该印既是印信,也是一道下元解厄水官为人消灾解厄、给人们带来平安和幸福之灵符。是属于少数可供信教民众直接请取印文,作用于消灾除厄、保生者平安的一类法印。即:一、作为一道符的符头的(天)为水官解厄天帝。二、作为符能否灵验,起到核心作用的符窍(目),即是要求录其罪目。三、作为所要解决事由的符脚(解厄)即是指解除厄运和危难。厄难解除,自然殃去福来。

同时需要注意的是:符的窍部要求“录其罪目”,也就是要求请取印文之人必须对今生或前世,上遽九祖,所犯各种罪愆,有悔过、忏悔的行为。古代道教认为,有些人之所以会遭遇厄难,是因今生、或前世,上遽九祖,所犯有各种罪目中某种罪愆、过失。对此是否尽心忏悔,是能否得到神灵感应,该符能否灵验的核心。

关于罪目中所指人的某种罪愆或过失,据唐宋间《太上灵宝上元天官消愆灭罪忏》《太上灵宝中元地官消愆灭罪忏》《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》经文所例,则有:触犯天仙、日月星辰、二十八宿、南辰北斗出入冲突之罪。或有所犯、杀他畜生、资啖之罪,不肯布施、惟思贪惜、悭悋财宝之罪,啖食众生血肉以自滋润身口之罪,飞鹰走犬、放火烧杀山林百虫鸟兽之罪,见人疾病困苦、不生救济医疗之罪,拦截要路、不通往来之罪,不敬三宝、背师败道之罪,訾毁风雷雨泽之罪,常行恶心、惟拟损人性命、图他财宝之罪,盗人妻子奴婢之罪,盗人尊像锺磬旛花、法席道具经典之罪。所犯抛掷经书、破坏漏烂、脱落轻慢圣文之罪,内外六亲眷属斗争妄言、结恶不解之罪,诽谤出家、说无神理之罪,辜天负地、不生惭愧之罪,憎怨父母、怜惜妻子、五逆兄弟之罪,借贷人物金银玉帛宝货、以为己用之罪,买卖孤虚、侵损别人、自利己身之罪,私心计度、大斗重秤、瞒昧王民、方便侵欺之罪,假托圣贤、丐求功德、将财入己、受用不为、置造诳妄之罪,杀生淫祀之罪。恐积所犯,杀害贤良,元逆丑恶,非人所行,淫色盗窃,败人成功,离人骨肉,夺人所崇,为子不孝,为臣不忠,悖逆君主,攻伐师宗,上不敬天地,下不敬鬼神,訾毁大道,亵慢灵文,口是心非,扬己嫉能,轻慢四大,触秽三光,恶口两舌,谗击善人等。

此外,依据笔者个人对该印的理解:如果需要为逝去的亲人度亡,以求不被解去酆都,不受地狱之苦(此为当时的宗教信仰,延续至今则同现代有信众请道观为逝去的亲人超度)。因所求解决事由不同,该印则需与相关的符箓合二为一使用,方能灵验。由于因属于可以代表水官解厄天帝,其等级应如同于凡世黄帝谕旨,故其法力之神奇灵异当更甚于专司为亡魂操度之印,如:严摄北酆鬼印、炼度司印等。

结语

道教古籍中记载的某些神印如:“雷霆都司符玺”,宋代神霄派所传法印。据称为元始上帝所传,有登天斩龙之功能,其印共为四枚。《道法会元》卷一二三载:“雷霆火师曰:元始上帝付授三洞飞仙五岳丈人,其符玺皆玉为之。黄帝得之,佩印登天。雷公、风后二君得之,相继仙去。许都仙得之,同吴猛、丁义统领邵阳雷公,以此符玺照其毒龙,是时毒龙两目进血,方始斩之。其印为尸气所触,则微裂小缝。后复祭谢,乃合如旧。”

再如:玉神洞灵篆印。据载此印出自先秦,至东汉时浮丘老人授与费长房,凡书符施法,皆可用之,神异超凡。《道法会元》卷五七载:“玉神洞灵之篆,可印符,去三尸九虫,祭而佩之,身入神仙。但是(凡)符文牒状,请雨祈晴,感动天地神明,此篆最灵,能致风伯雷神。若修养炼丹之士,有此印者,百鬼不敢视,毒龙不敢夺。亦可印符贴,古木坟冢鬼精,疾走万里。如得此篆者,百鬼灭形,可以炼丹。昔茅君受此印,仙至司命上卿,功满真官,佩负升天,世人法术虽无,若能得此,自佩肘后,或以朱文施人佩负,延年消灾。印贴门户,殃去福生,百鬼束形 ”。

#p#副标题#e#

值得后世注意的是:如同上述类神印今日已不见传世,仅提到使用效能而印文内容未提及。似元末明初编纂《道法会元》的道门中人,依据传说而录。从内容看,“玉神洞灵之篆”实际应指印文为朱文篆体字的法印,印中所指道教神系中的何位尊神?所谓“玉神洞灵”是否即是隶太清境,宫号旸谷洞泉宫的洞阴大帝、即“下元解厄水官”天帝。包括下面笔者要说到的《上清玉枢五雷真文)论印所述:“三印之宝,非人世所得闻见,其灵异神奇难以比类”。此所谓之“三印之宝”,有没有被后世所混淆。是值得与今天研究道教宗教文化中方家共同研究和商榷的。

总之,笔者认为:无论传说中出自先秦的“玉神洞灵之篆印”,实际是否即是出自唐宋间的“下元水官解厄”法印。就艾叶绿刻箓书“下元水官解厄”法印,即印文为箓写朱文《天目解厄》法印本身。其印材之珍贵,在印石中可谓之世间无二;就印之造型上罕见地出现“眼珠图腾”、以及印之蕴含的文化价值看:千年来,可谓世间所见法印实物中,无一能出其右。就法印印式上如何会灵异神奇的出现玛瑙?又如此巧合地被利用刻出寓意天帝的“眼珠图腾”!相信能令今天即使不是信教人士见之,也不得不相信该法印似乎冥冥中有着无可估量的神奇魔力。此外,其隐奥的印文,充分反映了唐宋时期道教宗教思想的睿智。当然,也不可排除正是因为其印文的隐奥,和古时道教不可轻泄印文、惜之秘之、等禁忌(见道教经文),使得宋元以后的道教持有人也可能不知其印文真正的涵义和印之出自年代。然而,当人们愿意静心研究其印文时,相信当今世上很少有人会不为当年创作者的智慧所折服。故,该印无疑是记录唐宋间(即,三元三官信仰极盛时期,亦即是宋元道教神系中“三清四御”地位尚未确立之前),道教宗教思想、文化、历史等弥足珍贵的重要遗珍;也是寿山石艾叶绿在唐宋间,即已被使用的珍贵史料,并且是可作为标准色之正真正色艾叶绿。当属于除体现我国道教悠久历史和文化价值外,兼具印材之珍的极其重要的道教遗珍。且留存至今,此类等级的道教法印已世所罕见。特别是在不见涉及“天官赐福”、“地官赫罪”法印,而有关“水官解厄”的法印,至目前仅见此枚的情况下,理所应当被视为道教圣物,值得后世所珍视!

最后,在研究该印时有些难掩的遗憾(或许已不是最为重要),在这里觉得似有必要提及:由于年代久远,以及唐宋金元时期的道藏因历史上被毁于战火。文献资料的缺失等客观原因,使得今天笔者在研究该印在当年,应由何派所持有!?是灵宝?还是唐宋间刚刚发展起来,扎根于苏州的神霄派?是茅山派,还是正一教?当年是否还因天地水三官信仰的文化背景,故而同时刻有“天官赐福”、“地官赫罪”之艾叶绿色或其它色调的寿山石质法印?;著录于明正统道藏,主要编撰述作于元末明初的《道法会元》卷.五十七(上清玉枢五雷真文)论印所述:“三印之宝,非人世所得闻见,其灵异神奇难以比类”。此所谓之“三印之宝”,究竟有何灵异!印材?印式?印文释义?都无详细记载!又是否即是客观上应该曾经存在于唐宋年间,逢三元节法事活动中,所必须使用之寓意“天官赐福”、“地官赫罪”、“水官解厄”之三印?;至今已有长达千年之久的,寓意“水官解厄”之印,即印文“天目解厄”之印,为何会流落民间?又于何时流落民间?是否是因宋元全真教的兴起和元末正一教统领“三山符箓”,为协调各教派,三官大帝的职掌范围,随着宋元道教神系中“三清四御”的确立,而有所缩小?或仅因朝代的更迭,致使宋元以后,不再有如(宋)吴自牧《梦梁录》载:反映唐宋间在农历十月十五,官观士庶设斋建醮,这些由官观举办的隆重宏大的法事活动;或是之后原有的宗教形式被其它形式所替代(如:清.顾禄《清嘉录》卷一云:“遇三元日,士庶拈香,骈集于院观之有神像者。郡(指吴郡.今苏州)西七子山有三官行宫.....归持灯笼,上御‘三官大帝 ’四字,红黑相间,悬于门首,云可解厄”。)亦或是该印传至后世,只因物是人非,其后人不识其宝,几经辗转流落民间非道门中人?此外,道教古籍中有此类等级的法印,会因世间黑暗消失700年后,又会在人间盛世中出现的神话记载,算来莫非该印在元代已经失去正统之传人?而此种著录在经文中的宗教传说,是否可信?种种疑问,无疑将成为后期一时难以逐一解开之谜。再有,《太上灵宝下元水官消愆灭罪忏》经文,究竟出自唐或宋?包括本印具体出自唐代或宋代。至目前,尚由于因本来极有可能被记录在唐宋金元时期的道藏,因元末被毁于兵火而导致缺失的原因,至目前已无法考证,还有待多方面有识之士的共同研究和完善。