陕西省社科院宗教研究所 樊光春

凤凰陕西:道教文化和传统文化之间是什么样的关系呢?

樊老师:我们知道鲁迅有一句名言:中国的根底全在道教。对这句话我们有三种解读方式。第一种是,他肯定道教在中国历史上的作用;第二种是,鲁迅生活在新文化运动时期,他是领军人物。当时新文化运动中,对于传统文化中的宗教因素是予以否定的。鲁迅讲这个话,意思是对中国传统文化中的糟粕,所以中国不好的东西都归罪与道教,这是第二种解读;第三,鲁迅讲的这个话是事实,不存在褒贬,不好也不坏,反正中国文化离不开它。道教是中国文化里的三大文化主干之一,有儒、道、佛,过去统称为“三教”现在对于“儒“是不是一种宗教,这在学界有争议,但是现在很多学者渐渐趋向于认为”儒“也具有宗教特质和功能,所以叫儒教也没有问题。所以有“儒教”、“道教”和“佛教”三教。

凤凰陕西:道家思想和道教思想是一脉相承的么?

樊老师:我认为道家和道教是一脉相承的,只是在传播方式上有所不同。老庄时代注重义礼方面的建设,作为道教的教义,他做了准备工作,而且流传的方式采取师徒相传,传播了几百年。在汉武帝之前他们不需要成立组织,因为皇帝都听他的,他的思想已经得到贯彻。后来地位上去了,所以需要从民间组织发展。

凤凰陕西:您能解释一下佛教和道教在文化内涵方面有什么不同么?

樊老师:我个人认为它们在总体上是一致的,但是在形式上有差异。在教义方面,佛教更注重教义的开发,注重智慧的开发,心的升华,不太强调你去住一种非常舒适的现实的生活,但是道教不反对,它是讲你要把身体养好,和环境相适应。 所以对于心灵的修炼方面没有佛教这么精致。

凤凰陕西:中国人印象里就会认为:道长和隐士是相等的,是这样的么?

樊老师:现在来看隐士包含的不止是道教,但是隐居这种方式确实是道教早期修行的一种方式。后来隐士为了向道教学习,现在看到的隐士这些是很复杂的,各种动机都有,所以造成鱼龙混杂的现象。但是主导我认为还是佛教和道教。

凤凰陕西:道教提倡“福地洞天”这些事情,而华山有72洞。它这个是供道士修炼用的,这种“洞”在道教里意味着什么?

樊老师:这个说法我觉得不准确,因为道教里是“洞天福地”这个概念,它是怎么来的呢。修炼方式是一个重要的原因。我们知道早期的道教它是没有修筑这种场所,修这个都是魏朝以后的事情。这之前都是小团体,流动性强,而且主要隐居在山里。 他们第一是为了生存下去,二是不想破坏环境,这就很矛盾。又要住,又不想盖房子,那就住在洞穴里。如果盖房子就会破坏环境,花很多时间,而且也不常住,所以选择山洞居住。另一个原因是观念上的问题。道教有一个很重要的“法器”,实际上不是做法事用的,但是他离不开这个东西,那就是葫芦。葫芦这个很有意思, 形状和“玄”字很像,有些文字学家说就是从葫芦来的。“玄”又是“道”的一种代名词,所以说“通玄悟道”,元代甚至把道教叫做“玄教”,这个“玄”字和道教是这样一种联系。

华山风光

凤凰陕西:华山被称为道家的第四洞天,这种渊源是从何说起?

樊老师:洞天福地是唐以后形成的。我的看法是这种看法现在过时了。因为当时排列这个的时候,是唐代一个南方的学者,十大大洞天,七十二福地,还有三十六小洞天。第一洞天是王屋山,那是因为有一个有名的道士叫司马承祯,这是唐几代皇帝非常尊重的一个人国师级的人物,他不愿意住在皇宫里。唐玄宗就就把他安排在洛阳的王屋山,所以在排十大洞天时把王屋山列为第一洞天。实际上,华山的道教历史, 从文献记载来看,比王屋山更早更丰富。这样在全国很多地方符合这个修道的田间。陕西境内,华山应该是是第一,然后是终南山,还有宝鸡的吴山,陕北的白云山等等。

凤凰陕西:我们能不能这样理解:洞天福地是一种精神境界?

樊老师:是一种境界。就是我们离开里一个很多烦恼的地方,进入一个比较清静的地方去修炼自己,升华自己。

凤凰陕西:为什么在唐朝道教文化达到了一个高峰呢?

樊老师:道教从自身发展来看,从先秦老庄奠定了理论以后,由民间团体逐步壮大,教团成熟以后,道教界这些高道在理论上也成熟起来。所以到了唐代,达到一个高峰。第二是有一个契机,唐代的皇室称老子为自己的祖先,大力推崇道教,他们把道教的管理纳入黄亲的范围。虽然在数量上赶不上佛教,但是在政治地位上是高于佛教的。这两个原因共同促使道教出现一个繁荣时期。

凤凰陕西:皇家和华山之间是一种什么关系?

樊老师:华山在唐代之前,在唐朝的祭祀体系里面都是很重要的。其实是在西汉时期就已经定型了,所以朝廷每年都会派人来祭祀,平时遇到一些天灾,也会去华山去祭祀,唐代的时候,由于处于长安和洛阳之间加上皇帝出行,西岳庙就是一个驿站,他必须在这里敬香朝拜,所以他在政治上有很好的机遇。所以更多的隐士居住在华山,比如吕洞宾,他就在华山和终南山一代活动,接下来是陈抟。宋代实行的也是和唐代一样同样尊重道教这样一种国策。

#p#副标题#e#

道长早课

凤凰陕西:道家的养生是一种怎样的养生呢?

樊老师:养生首先要爱生,爱生就是爱惜生命。这是道教的一个基本观念——生命观。我们生下来是老天赐予我们的、是我们的父母祖先赐给我们的,我们为什么不珍惜呢,不珍惜是不对的。所以一定养护好它,这是道教的一种根本的理念,动力在于此。

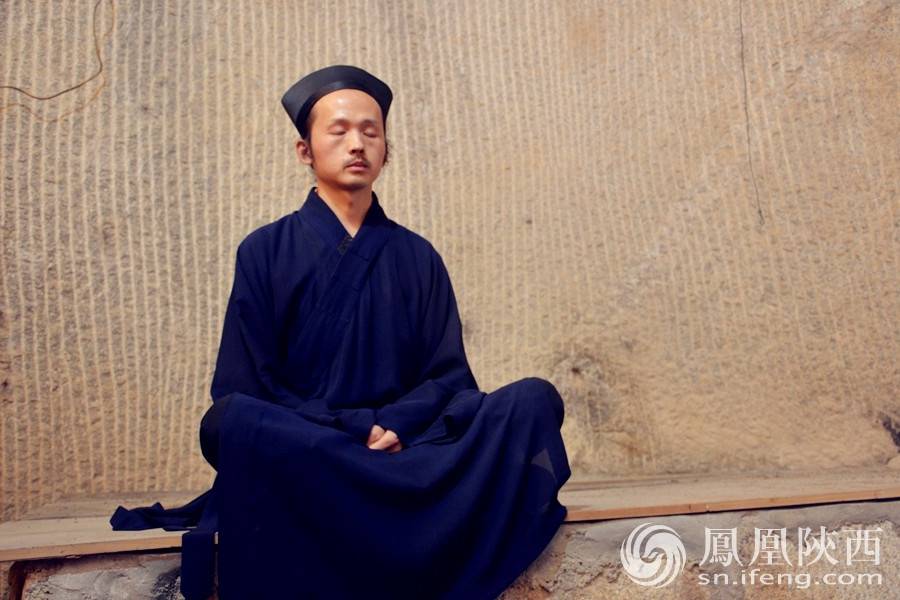

道长打坐

凤凰陕西:您刚才提到了静养、动功。那在道教的养生功又是怎么分类的?

樊老师:在道教组织正式形成之前,中国人已经有了一些养生方法。马王堆里面出土的画上,有些动作就流行很多年了,后来道教把它吸收了,加以系统性的整理,加入一些理论化的东西。道教养生最高境界是什么呢?是内丹法。它有一种理论,汉武帝时期有一个方士给汉武帝说:神仙为什么会长生不老呢?他吃金丹,金丹就是黄金。你吃金丹,慢慢地吸收它,然后你的身体就慢慢变成了黄金,这样就“不朽“了,不朽就是不死啊!最后皇帝用金器吃饭,每天吸收它, 还不够,这个吸收量太小,所以干脆把很多矿物质炼成丹药吃下去,采取这种办法达到长生的目的,但是失败了。另一方面,炼丹是一个化学的活动,炼出了火药。从养生的角度来说,自唐代以后,外丹就慢慢放弃了,但也没有绝。它转换成另一种方式了,叫内丹,就是吸收炼外丹的那一套程序的名词和概念。就是说我们炼丹的时候有一套工具,比如炉子和锅,叫”鼎炉“,通过蒸馏一些方式来做。而内丹就是把自己的身体当做鼎炉,通过在体内运气的方式来进行。

凤凰陕西:很多人为:中国的国医起源于道教,道教更多保留的中国国医的文化。在这一点上您有什么看法?

樊老师:道教和医学是我们现在的分类,在古代是不分的。道士以前是叫“方士”。道教形成组织以后就不能叫“方士”了。“方士”的时代很长,从春秋开始就有,知道汉代以后,渐渐不叫“方士”了,但是“方士”还存在。“方”是方法的“方”, “士”是一个阶层,社会地位很高,他是知识分子阶层。在这个群体里,有一个特殊的群体,他叫“方士”。我想它的功能是很多的,但最多是两个功能,第一个功能是医生;第二个功能是给人做法事,帮人做一些祭祀方面的活动,所以他们是一群有宗教特质的这么一群人。给人看病是最重要的

凤凰陕西:道教的养生学与我们今天的中医有哪些区别?

樊老师:现在有人这样比喻我们中医和西医:中医让你糊里糊涂去活,西医让你明明白白去死。这个说法未免有点过激,还有另外一种说法是:西医是治人得的病,中医是治得病的人。后面这个说法我觉得更合适,我们对中医误解的多,理解的少。首先“辟谷“两个字不是让你不吃不喝,只是说不吃谷物,避的是粮食。最初人类对肉食摄入量少,所以用了辟谷,实际上应该是辟掉肉食一类的东西。只要你除了谷物这一类东西外,其它东西都可以吃,比如水果、蔬菜。我们现在也出现了一种不吃东西,水也不喝,生命极限也突破了,实际上我认为世界上所宣扬的世界极限,比如人七天会不会饿死,其实这个说法本身是错误的。

凤凰陕西:金岳霖这样说过:中国传统文化最崇高也最重要的是“道”,而道家和道家文化对“道”的概念进行了丰富,您觉得“道”的这种内涵对我们来说有什么普世价值?

樊老师:我们现在不适合单独的谈道家的哪些价值对世人有哪些意义,实际上应该是儒释道三教共同的文化精神对我们世人的启示。对于道教来说它有它的特点,它的特点在当前世界上最重要的一点应该是它的“生命观”和“生态观“。我最近这些年, 在中国道教界组织生态道观活动,已经在国内发挥了很好的作用,从陕西做生态道观,全国做生态道观。现在国家宗教局规定全国所有的宗教场所都建设生态寺观, 而且这种模式已经得到世界的公认,一些国际组织,包括联合国在内的组织的活动,召集各个主要宗教的相关人士,讨论如何应对气候危机,每一次必然会请道教界的和道教学术界的去参加讨论,去介绍道教是怎么做的。所以道教在解决气候危机方面,它的理论在世界上是公认的,并且是首屈一指的。把这个做好了,对人类来说是功德无量的。

凤凰陕西:在“一带一路“的大背景下,道教文化的发展有什么新的意义?

樊老师:道家有一个基本精神,司马迁在评价道家的时候讲过,他说道家的精神是与时俱进的,那时候是叫“与时消息“。实际我觉得”与时消息“比”与时俱进“更加准确。”与时俱进“是一味地前进,”与时消息“是说一消一涨,根据形势而变化, 是一种变化的思想。我们现在是一种调整时期,调整之后再发展,这对我们国家迎来一个更好的发展机遇,所以道家思想在这个意义上来说是可以知道我们思想要适应当前的形式,更好的调整我们的思想。

(樊光春 陕西省社科院宗教研究所研究员,中国宗教学会理事)