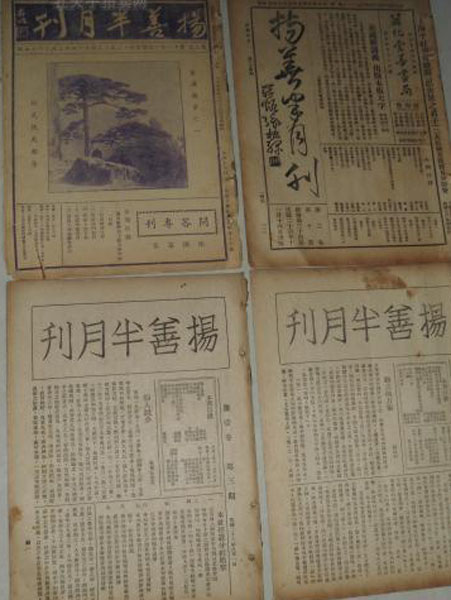

资料图

“因为吾人是黄帝子孙,不能数典忘祖,故对于黄老之遗教,无论是正脉本宗,或旁支余绪,皆当尽力宣传,以继往开来为己任。”这句话载于20世纪初期道教刊物《扬善半月刊》。从中不难想象出道教界近代以来所面临的种种困境以及内心中对本教文化的坚守,到底是什么样的局面才会让他们发出这种声音?前辈高道们又是如何在种种困境中走出来的呢?

自道教产生,老子思想就是教义的核心组成部分,因此历代的老子研究都不乏道门中人,并形成了道教老学的传统。道教人士对《老子》的诠释,和一般学者有别,包括学理和信仰的双重层面。尽管道教在近代处于衰落状态,但对老子的研究并未随之中断,如黄裳《道德经讲义》、龚礼《道德经经纬》、德园子《道德经证》、张灿《太上道德经述义》、豫道人《老子约》、成上道《老子心印》等都很有特色,此外,还出现了托名神仙注解的纯阳吕仙《道德经注释》、孚佑帝君《太上道德经浅注》等。本文将通过对近代道教老学的分析,带大家一起了解道教人士对本教文化的坚守,以及道教在近代演变的某些轨迹。

坚守革新,困境与希望并存

为何道教在近代受到的打压比佛教更为严重?著名汉学家施舟人曾说:“近代中国对宗教的打击抑制不仅仅是针对道教,佛教和儒教也深受株连。然而,我们可以说道教却是首当其冲、受害最深而难以恢复。之所以这么说,是因为在中国历史上,道教不仅是儒佛道三教归一的基础,而且也是帝国政府与民间社会之间的结合点。”对于道教被破坏而造成的严重后果,施舟人也有深刻的论述:“自南北朝以来,中国文化以其特有的兼容 性形成并发展了三教归一的宗教基本原则,这一原则也是后来中国国家鼎立的重要基础,中国文化的基本结构。一旦这个结合完好的总构架的一部分被破坏,历世以 来所构造的文化体系也就不复能存在了。近代中国对自己的宗教文化在物质上、理论上的剥夺与打击,使道教在它的本土面临着有史以来最严重的危机。”

同样的,在近代中国,基督教的传播出现了一股热潮,正如同时期的教育家蒋梦麟所说“耶稣基督是骑在炮弹上飞过来的”,形象地道出了它在近代中国迅速发展的原因。面对西方文化的巨大冲击和国内佛教的发展,道教界的有识之士也在积极寻求应对之策。

陈撄宁道长(资料图)

虽然,近代道教革新的声势不能和佛教相提并论,但同样透露出某些新的气象。一方面,完善了自身的教团组织。道教从宗派上虽有正一、全真的区分,但道众较为分散,缺乏统一的教团管理。辛亥革命前后开始,全国各地道众纷纷建立教团机构,如1912年北京白云观方丈陈毓坤主持成立以全真道士为主的“中央道教会”,龙虎山第62代天师张元旭在上海成立了以正一派为主的“中华民国道教总会”以及“上海正一道教公会”,沈阳太清宫成立“中国道教会关东总分会”;1927年上海火神庙成立“中国道教总会”;1932年上海正一、全真两派联合成立“中华道教会”;1941年西安八仙宫成立“陕西道教会”;1942年上海浦东道士成立“上海特别市浦东道教同人联谊会”和“上海特别市道教会”;其他地方性的协会还有“湖北道教会”、“湖南道教会”、“华北道教会”、“杭州道教会”等。虽然这些组织大都是地方性的,但在联络信众、加强宗教凝聚力等方面仍然发挥了一定的作用。

另一方面,积极宣扬自身的价值,并对教义教理进行新的探索。由于新文化运动的兴起,思想界掀起了一股批判、否定宗教的热潮,道教所遭受的迫害最为严重,如陈独秀主张打到一切偶像,就是针对宗教而言的,他说:“一切宗教所尊重的崇拜的神、佛、仙、鬼,都是无用的骗人的偶像,都应该破坏!”胡适对道教亦持批评态度:“道教中的所谓圣书的《道藏》,便是一大套从头到尾、认真作假的伪书。道教中所谓“三洞”的经——那也是《道藏》中的主要成分,大部都是模仿佛经来故意伪作的,其中充满了惊人的迷信,极少学术价值。”对于类似的责难,需要道教界作出自己的回答,以维护其宗教形象。这时候,道教界的代表人物、著名道教学者陈撄宁以精湛的道学修养和广泛的弘道实践回应了社会上对道教的否定,使道教不至于彻底沦落。

首先,他在《前中华全国道教会缘起》和《论<四库提要>不识道家学术之全体》中作了声明:

吾人今日谈及道教,必须远溯黄老,兼综百家,确认道教为中华民族精神之所寄托,切不可妄自菲薄,毁我珠玉,而夸人瓦砾。须知信仰道教,即所以保身;弘扬道教,即所以救国。勿抱消极态度以苟活,宜用积极手段以图存,庶几民族尚有复兴之望。武力侵略,不过裂人土地,毁人肉体,其害浅;文化宗教侵略,直可以夺人思想,却人灵魂,其害深。武力侵略我者,我尚能用武力对付之;文化宗教侵略我者,则我之武力无所施其技矣。若不运用本国固有之宗教文化以相抵抗,将见数千年传统之思想,一朝丧其根基,四百兆民族之中心,终至失其信仰,祸患岂可胜言哉!

道教作为中华民族的本土宗教,是国家、民族的根基,相对于其他宗教而言具有独特的优势,非但不能抛弃,反而应该在此国困民穷、新旧交替之际肩负起时代的使命。其言也豪迈,其志也高远。言辞之间充满感情,对道教的发展具有鼓舞作用。

#p#副标题#e#

为了进一步传承道教,陈撄宁在创办于上海的道教刊物《扬善半月刊》、《仙道月报》上介绍道教思想和养生功法,让大众能够正确理解道教,以扩大道教在社会上的影响。其次,倡导仙学,重整教义。在以陈撄宁为代表的一批有识之士的坚守下,道教在近代虽遇危机,但道脉仍存,精神不绝。而倡导教义上回归《老子》,则显示道教发展的希望。

老学的民间化为道教的发展提供了契机

民国年间北京白云观道士

道教老学中还存在一个比较特殊的情况,即存在一些托名神仙解《老》的著作,如刘惟永《道德真经集义·诸家姓氏》录有宋代张冲应、张灵应两著,并注云:“以上两家,系鸾笔。”可见宋代已有以鸾笔解《老》者。明清时期,此类注解明显增多,如八洞仙祖《太上道德经解》,吕真人注、顾锡畴解《道德经解》,纯阳吕仙撰、杨宗业校《道德经注》,纯阳子注、刘沅重刊《道德经解》,纯阳真人释义、牟允中校订《道德经释义》,纯阳吕仙衍义《道德经注释》,吕纯阳解、田润校《太上道德经》等等。这些著作所借托之神仙主要就是吕洞宾,八洞仙祖虽然是指八个神仙,但中心人物为孚佑帝君,仍然是吕洞宾。这一现象的出现主要有以下两个原因:

其一是道教民间化的结果。正一与全真两大道派在明清的发展从总体上看是由停滞走向衰微,但道教多神崇拜、内丹炼养及立善积功等宗教观念进一步深入民间,与儒、佛二教混融在一起,并与民间传统的宗教、迷信观念融合,由此在社会上产生广泛深刻的影响,而其中的一个重要表现就是扶乩与劝善书的盛行。随着扶乩之风的兴盛,以鸾笔形式解《老》的情况明显增加,其中托名吕洞宾所撰的老学著作大都为扶乩之作,如署名纯阳真人的《道德经释义》就宣称该著是“吕祖降鸾释义”,署名纯阳吕仙的《道德经注释》亦称孚佑帝君“降鸾释义,普化群黎”。此种以神道设教说解《老子》的方式,不一定有助于《老子》哲理的展开,但对道教教义、道教伦理思想在社会上的传播有很大的促进作用。

其二是吕祖崇拜在老学中的反映。对吕祖的信仰和崇拜大约开始于北宋末年,如宋徽宗于宣和元年(1119)封吕祖为“妙通真人”,到南宋时已有专门奉祀吕祖的庙宇。又由于全真道奉吕洞宾为纯阳祖师,随着元代统治者对全真道的扶持,吕洞宾的地位不断上升,并多被敕封,如元世祖至元六年(1269)褒赠其为“纯阳演正警化真君”,元武宗至大三年(1310)又又加封为“纯阳演正警化孚佑帝君”。关于吕洞宾的传说众多,元代道士苗善时曾编有《纯阳帝君神化妙通纪》七卷,汇集吕祖一百零八化的故事。到明清时期,吕祖信仰达到了一个新的高峰,所谓“古今圣真,未可数计,妙道真传,群推孚佑帝师。非特开南北宗派,传经演典,至大至精,即片语只词,亦必关合道妙,玄微难名。且敕普度,化被四洲”。可以说,吕祖劝人尽忠行孝、积善除邪的传说在明清时期已深入人心,道教的教义也多借吕祖之名加以宣称,所以托名吕祖的各类经书也大量涌现,仅以《道藏辑要》为例,全书收入不少托名孚佑上帝的作品,如《先天斗帝敕演无上玄功灵妙真经疏解》、《九皇新经注解》、《玄宗正旨》、《玉枢宝经》、《十六品经》、《金华宗旨》、《同参经》、《吕帝心经》、《吕帝诗集》等等。由此看来,明清时期出现大量托名吕祖的老学著作,也就不足为怪了。

1935年华山老照片东峰道士练功

又如托名孚佑帝君所著的《太上道德经浅注》,约成书于民国年间,亦是扶乩降笔之作。前有孚佑帝君序云“时维丁巳嘉平月降于崇正精舍”,又有文昌帝君、武圣帝君、阿南天尊、太上老君各序,武圣帝君序降于“崇正堂芸窗下”,其他均言“降于崇正精舍”。道坛诸子敦灵、广灵、明功、明广都有“命序”,其中敦灵在序中记载了当时扶乩的原委及具体情况:

惟《道德经》一书,传自太上,其旨既深,其理无穷,皆实学也。治国治家之要言,修性修命之捷径,反不能家喻户晓,移风易俗。揆原其故,委以文理深奥,读者多不甚解。以致数千年弃黄金如泥土,等珠玉为尘沙,浮沉埋没,良可慨也。魁有鉴于斯,特邀同志诸人明功、广灵、明广、明华、灵真、明孝、明谨等,虔叩孚佑帝君,降鸾浅注《道德经》 ,简而易明,以冀流传世界,俾上至国家,下及黎庶,挽颓风为淳朴,化譎诈为善良,咸归善域,共乐升平,实有厚望焉。爰协靖灵操乩,明勤录字,樾灵缮写,不避艰辛,历两寒暑,全书始克告竣。并有延庆永宁善灵、慧灵诸大志士,捐资刊刻。

认为以往的《老子》注都过于深奥,读者不知所解,而吕祖之注,简易明白,易于发挥教化的作用。该序又指出:“慨近世人心浇漓,久失道德之观念,以致天灾人祸接踵相逞,遍野哀鸿,惨不忍睹。假使尝读《道德经》,得以于内而不惑于外,以众人之心为心,以天意为民意,饥寒相顾,疾病相持,上迓天和,下弭灾患,魁敢谓此书一出,胜如施金粟千万石也。”联系到近代社会时局的艰难多变,此言确非无的放矢。另一道子明广也云:“愿得是书者,果能口诵心唯,犹如耳提面命,以事理循天理,化除私欲,去恶心,生善心,改作好人,免将道德二字沦亡,庶可消灾殃,脱苦恼,定邀天锡福禄,世见清平,人得安居乐业,实于国民有大幸焉。”可知此注的宗旨不在于阐发老子之哲理,而在于用老子思想济世利人。

道教自创立以来,便注意依托《老子》宣扬道教教义。如最早的道教老学著作《老子想尔注》,弘道阐教,旨在教化,正如陈丽桂所指出的:“细读《想尔》对《老子》为人诟病的‘浅末’转化,我们同时也看到了宗教家宣教的艰辛与苦楚。《想尔》其实是在用老,而不是在解老。”同理,近代吕祖降笔的老学著作,同样是在发挥《老子》之用,并且是民间之用。

宗教和谐发展,兼具时代特色

民国白云观

近代西风东渐过程中道教人士具有不一样的文化态度。如德园子《道德经证》全书以道教性命之学解《老》,其书之《后语》则记载了他与秋根居士讨论基督教与中西文化交流的有关问题,颇值得重视。秋根居士广览西学,但对耶稣事不太理解,向德园子请教。德园子回答说:“余夕见泰西书所言耶稣降世,钉死十字架,及真神造物,七日息工,并种种荒远不经之说。辞虽不经,察其意旨,亦犹中国所传共工触山、女娲炼石、断鳌立极、聚灰止水之类。盖以阐道微言,寓之乎荒远不经之说,非拘牵文义者所能解会也。”

随后德园子提到《景教流行中国碑》,他认为景教即是基督教,在唐代已颇流行。据碑文,阿罗本刚来中国的时候,唐太宗派宰相房玄龄在西郊隆重迎接,入内翻经书殿,翻译其教经书二十七部留在中国,这当是该教的《新约》,当时的翻译,想必远胜今本,可惜已不存。德园子进而指出,据景教在唐代的传播,中西之通已在千年之上,但中西之通实际上早在唐之前就已开始,“观乎和仲分宅西之命,少师联入海之踪,梨轩停汉使之车,算学记东来之法,又焉知三五之世大地之中非本属一家哉?”

德园子还根据《景教碑》所载,指出景教宗旨和我国儒道释三教相通,“常然真寂,先先而无元者,性之旨也。窅然灵虚,后后而妙有者,命之旨也。三一妙身者,涵三为一之旨也。判十字以定四方,鼓元风而生二气者,太极两仪之旨也。七日洗心者,天心来复,大道见前,妙中之妙,旨中之旨也。”德园子还认为,除西方宗教以外,对于西方科技,亦不必排斥:“夫道本也,艺末也,历算机器,出乎道者也。吾子倘探其本,一以贯之不难矣。”总之,对于西方文化,都可用道统括起来,并加以消化吸收。对于德园子的这些见解,秋根居士评价说:“子之读书论道也,既祛三教门户之见,复烛泰西性学之宗,信乎《景教碑》所谓道无常名,圣无常体,随方设教,密济群生,非虚语也。”

如何应对外来文化,成上道《老子心印》也有论及。其《自序》言:“此经之作,在古圣东到西来出关化胡之始,此解之述,在晚近西风东渐宗教会同之余。”由此可见,成上道虽为道门人士,还是颇有时代意识。他提出读《老》要审明四大关系:一曰保全国粹,二曰改良社会,三曰统一宗教,四曰复真古道。

他进一步分析说,古昔儒、释、道、耶、回五教皆为真道,但发展至近世,其信徒或只知为官,或只知披剔,或只知云游,或只知礼拜斋课,固已名存实亡,不知真 道为何事,其甚者则至于祸国殃民,借教殖民,挑起战争,危害更大了。而《老子》实可救此五大宗教之弊:“今得此经以挽回之,然后知中外之道皆不过先修人 道,学圣人以培功养性,次修天道,由圣人以长生了命。其余一切富贵权利之心,妖妄暴戾之行,固当屏除罄尽也。”

道教向来具有包容的文化精神,所以纵使在西方文化包括宗教对中国文化形成强烈冲击时,前辈们仍然主张宗教和谐相处,反对宗教之间的对立与冲突。而今,我们更要以《老子》为枢纽,坚守本教文化的同时,求得世界五大宗教在教理上的彼此认同。

(本文由道教之音根据刘固盛《近代道教老学述论》整理,转载请注明来源)