元代时期,伴随蒙元政治的统一,南北文化开始有机地融合,加之元皇室支持并扶植道教,使得这一时期的道教发展极为活跃富有生机。在这一时期涌现出一批道兼南北、学贯三教的杰出人物。其中,李道纯是元代道教中融合三教最具特色的代表人物。

李道纯,字清庵,号元素,又号莹蟾子,南宋末元初时人,为南宋五祖白玉蟾之再传弟子,同时又是南宗最早合于全真道者,为江南全真道的著名思想家。李道纯在其最重要的著作《中和集》以及《清庵莹蟾子语录》中,均有多处涉及三教同玄思想。另外,他注解的经典也涵盖了三教,其中包括:道教的《道德经》、《阴符经》、《太上大通经注》、《太上升玄消灾护命妙经注》、《太上老君说常清静经注》、《无上赤文洞古真经住》、《读〈周易参同契〉》等多部,佛教的《般若心经》,理学的《太极图说》。

一、三教的一贯之道——“中”

李道纯在《咏儒释道三教总赠程洁庵》一文中,对三教的义理进行了总结。儒家义理包括:格物致知、正心诚意、人心唯危、道心唯微、唯精唯一、允执厥中、穷理尽性、以至于命、忠恕而已、复见天心、知周万物、退藏于密、常慎其独、一以贯之、复归于无极。释教义理包括:二身一体、三心则一、消碍悟空、显微无间、不立有无、戒定慧、无有定法、虚彻灵通、真如觉性、常乐我静、朝阳补破衲、对月了残经、金刚经塔。道教义理包括:清静无为’真元妙用、损之又损、三反昼夜、一得永得、抽添铅汞、玄牝之门、出群迷径、入希夷门、多言数穷、不如守中、九转神丹、可道非常道。

在三教的诸多义理中,李道纯把“中”作为三教的一贯之道。他说:

中是儒宗,中为道本,中是禅机。这三教家风,中为捷径,五常百行,中立根基。动止得中,执中不易,更向中中认细微。其中趣、向词中剖露,慎勿狐疑。

他还对三教之“中”进行了解释:

释云:“不思善,不思恶,正恁么时,那个是自己本来面目?”此禅家之中也。儒曰:“喜怒哀乐未发,谓之中。”此儒家之中也。道曰:“念头不起处,谓之中。”此道家之中也。此乃三教所用之中也。

三教所论之“中”,尽管表述不同,但都是就“体”而言,指心未发时的湛然寂灭与万缘顿息的本然状态。李道纯从内丹炼养的实践出发,以“中”汇通三教。

李道纯所谓的“中”,乃是人心的静定状态。故他也以“静定”作为三教一贯之旨。在《中和集》开篇说:

释曰圆觉,道曰金丹,儒曰太极,所谓“无极而太极”者,不可极而极之谓也。释氏云:“如如不动,了了常知”,《易·系》云:“寂然不动,感而遂通”,丹书云:“身心不动以后,复有无极真机”言太极之妙本也。是知三教所尚者静定也,周子所谓“主于静者”是也。盖人心静定未感物时,湛然天理,即太极之妙也。一感于物,便有偏倚,即太极之变也。

李道纯在论述三教一贯之道时,仍然贯彻了他的“中和”体用原则:“如如不动”、“寂然不动”、“身心不动”、“未感物”、“太极之妙”为未发之体;“了了常知”、“感而遂通”、“无极真机”、“感于物”、“太极之变”为已发之用。

李道纯有时候又以“虚”作为统摄三教之旨,他说:

为仙为佛与为儒,三教单传一个虚。亘古亘今超越者,悉由虚里做工夫。学仙虚静为丹旨,学佛潜虚禅已矣。扣予学圣事如何,虚中无我明天理。

“虚”本为道家、道教的范畴,李道纯以“虚”统摄三教,明显具有道本位的色彩。

其实,无论是“中”、“虚”,还是“静定”,都是指真性元神。李道纯认为“性”即是金丹:“是知大丹者,真性之谓也。”这样的认识使得道教内丹学与理学、禅宗在心性论上具有了对话的平台,也使得三教一贯之道的确立成为可能。李道纯认为三教之所以不能合一,是因为不明金丹之旨:

三教殊途,不能合一,盖因不知其源也。余今以金丹造化秘要述成三十五颂,明章至理,直指异明。

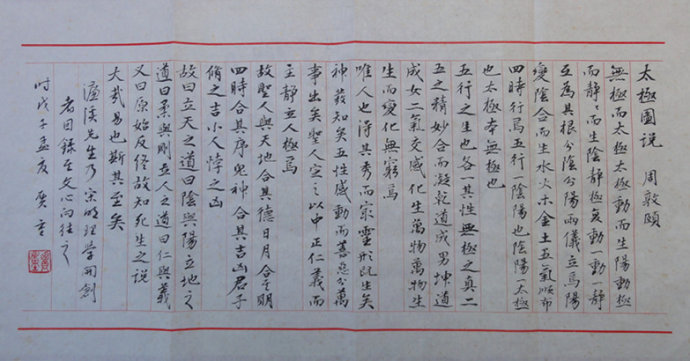

二、太极and无极——对周敦颐《太极图说》援引

无极而太极。太极动而生阳,动极而静。静而生阴,静极复动。一动一静,互为其根。分阴分阳,两仪立焉。阳变阴合。而水火木金土五气顺布,四时行焉。

周敦颐是宋代理学的开山鼻祖,他的思想纲领及精粹主要体现在《太极图说》中。早在《易传》中即已有“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”的说法,周敦颐将之与《老子》中“道生一,一生二,二生三,三生万物”理论一起融入了《太极图说》中,借以建构起宇宙生成论。

在周敦颐的眼中,宇宙的生成经历了由无极到太极,又由太极道阴阳,再由阴阳再到五行的过程,最后由五行的生克制化而产生自然界的运动变化。

李道纯对于道(太极)生万物的理解与周敦颐完全一致,他说:

中○者,‘无极而太极’也。太极动而生阳,动极而静,静而生阴,一阴一阳,两仪立焉。······阴逆阳顺,一升一降,机缄不已,而生六十四卦,万物之道至是备矣。

在这里,太极是宇宙的本体,宇宙的万物都是由太极派生的。

然而,李道纯作为一名道教的内丹家,又赋予了“太极”、“两仪”概念以内丹学的含义。他说:

《易》曰:“易有太极,是生两仪。”太极者,虚无自然之谓也。两仪者,一阴一阳也。阴阳,天地也。人生于天地之间,是谓三才,三才之道,一身备矣。太极者,元神也。两仪者,身心也。以丹言之,太极者,丹之母也;两仪者,真铅、真汞也。

在这里,李道纯把“太极”从原有的宇宙生成论的范畴转化为内丹心性论的范畴,用以指代真性元神;并以“两仪”指代身心。李道纯还将《太极图说》中的“五行”作了身体意义上的规定:

以身言之,身心立而精炁流行,五脏生二五神具矣。天一生水,精藏于肾也;第二生火,神藏于心也;天三生木,魂藏于肝也;地四生金,魄藏于肺也;天五生土,意藏于脾也,五行运动而四端发矣。

将五行中的水、火、木、金、土分别作为肾、心、肝、肺、脾的代称。

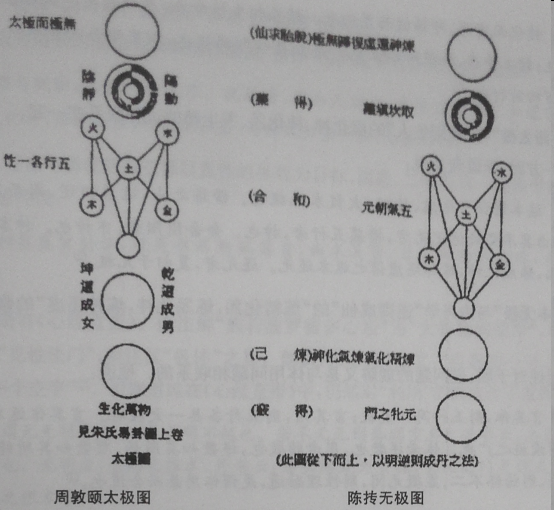

周敦颐的太极图本是受到陈抟无极图的启发而作。二图在图形上比较接近,都有一个“○”,作为太极的象征,下面是表示阴阳结合的圈,再下面有五行的图示,再后面又有两个“○”。但是,二者在致思方向上存在明显不同:陈抟的无极图是从下向上看,着重讲内丹功夫论,体现了由用而体的“逆则成仙”的向度;周敦颐的太极图则从上向下看,着重讲宇宙生成论,体现了由体而用的“顺生万物”的向度。笔者以为,“无极”与“太极”均指宇宙和人心的本然状态,但“无极”是就“极体”而言的,“太极”是就“利用”而言的。故陈抟讲“脱胎求仙”,以“无极图”称制;周敦颐讲“生化万物”,以“太极图”称之。

李道纯则对理学的生成论与道教内丹学的功夫论进行了有机结合,将太极图和无极图所体现的“顺”、“逆”这两个向度统一起来:

上○者,气化之始也;下○者,形化之母也。知气化而不知形化,则不能极广大;如形化而不知气化,则不能尽精微。故作颂而证之。

在这里,“形化”也就是“顺”的向度,“气化”也就是“逆”的向度。李道纯认为只有把顺、逆两个向度结合起来,才能同时成就“广大”和“精微”。

#p#副标题#e#

一方面,李道纯认为:

无极而太极即虚化神也。

有神则有感,神感动而生炁,即动而生阳也。炁聚而生精,即动极而静,静而生阴也。精化而有形,即静极而复动也。精炁相生性命立,身心判矣。炁运乎心,天道所以行也;精主乎身,地道所以立也。是知身心即两仪也,阳变阴合而生水火木金土,五行顺布四时行也。

将“无极而太极”与“顺则生人”的虚化神、神化炁、炁生精的过程联系在一起。

另一方面,李道纯又说:

返本则合乎于元虚,故曰:太极本无极也。修炼之士,运炁回还,周而复始,惟神不变,由其不变故运化无穷,攒簇五行者,神也。会合阴阳者,亦神也。神本虚也。炼精化炁,炼炁化神,炼神还虚谓之返本还元。还元者,复归于无极。

将“太极本无极”与内丹学“逆则成仙”的“炼精化炁,炼炁化神,炼神还虚”的修炼次第结合在一起。

李道纯对于顺、逆问题得理解又是与体用问题相联系的。他说:

言其体,则五行同一太极;言其用,则五行各具一太极也。言其体返本还源也,言其用设施之广也。体者逆数也,用者顺数也,逆数知其所始,顺数知其所终。······逆顺相须,则始终不二;显微无间,则性理融通,是谓体用兼而合道也。

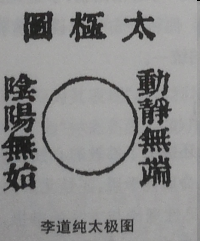

李道纯为达到“体用兼而合道”,在“极体”和“利用”之间建构了一个双向回环的过程,从而解决了“极体”和“利用”的矛盾。李道纯的太极图以“○”表示太极,正是为了说明“动静无端、阴阳无始”的天道双向回环的过程。

李道纯对《太极图说》的援引是为阐述其内丹学的“极体利用”之道服务的,周敦颐则认为,在万物生成和演化过程中,“无极”是“太极”无有极至德表现,“无极”就是“太极”。他将自然宇宙观同儒家的仁义说结合起来,以天道立人道,来展现圣人贯通性命与天道的到的生命。与之相比较,李道纯的“无极”是就极体的向度而言的,“太极”是就利用的向度而言的。他将宇宙生成说与道教的内丹学结合起来解释《太极图说》,借以体现“极体”与“利用”的统一。

三、脱胎or涅槃?——李道纯对禅宗明心见性之旨的援引

内丹学在形成过程中即已吸收了禅宗的思想,无论是南宗的先命后性学说,还是北宗的先性后命理论,都已融会了禅宗的心性之学。李道纯引援禅宗明心见性之旨,对其理论与方法的融摄,仍然是为其“极体利用”之道服务的。他在内丹修炼次第上主张“先持戒定慧而虚其心,后炼精气神而保其身”。其中,“虚其心”体现了“极体”的向度,“保其身”体现了“利用”的向度。

李道纯认为道教的脱胎与佛教的涅槃就“极体”的向度而言并无分别,他说:

涅槃与脱胎,只是一个道理。脱胎者,脱去凡台也,岂非涅槃乎?知道家炼精化气,炼气化神,炼神还虚,即抱本归墟,与释氏归空一理,无差别也。

道教的归墟、还虚与佛教的归空都以真性的呈现为目标,因此,二者在这一过程中是可以会通的。故李道纯说:

以禅宗奥旨引证,观是书而熟玩其旨,曲求其旨,自然绝物我之殊,无异同之见也。

李道纯的《心经直指》中注解“般若波罗蜜多心经”为“大智慧到彼岸”,希望借助《心经》这一“见性法门”,阐述其“极体”之旨。他认为《心经》全文,“自起初一句,至末后一句,都不出一个空字”。但李道纯在《心经直指》中,仍然对“利用”的向度作了发挥:

所谓无无明尽者,只是无明不起也。若尽无无则落顽空矣!丹书云:息念为养火,此之谓也。无明者,生死之根本,丹书云:念头起处为玄牝,玄牝之门是为天地根。岂非生死之根本乎?

认为修行中若只重“极体”则容易落于顽空,故在“极体”之后,应以“念头起处”作为动静转换的枢纽,实现由“极体”向“利用”的过渡。

李道纯在传道授业的过程中,也借鉴了禅宗的教法,运用机锋棒喝等手段帮助弟子开悟。这种教法在《清庵莹蟾子语录》中随处可见。他有时会以手中木杖开始:

升座上香祝语毕,师举拄杖云:道本无言,予亦不会多说,借这拄杖子,有时在予手中为体,有时在予手中为用,横按拄杖云,是体是用?良久又云:用则撑天拄地,这条拄杖神通莫测,妙用难量。

在这里,李道纯以木杖兼喻体用,仍然是为其表现“极体利用”之道服务的。相比较而言,在极体与利用之间,李道纯更强调“利用”的“神通莫测”、“妙用难量”。

李道纯有时又以手中拂尘说法:

今日既升座,借这拂子代吾说法,这个拂不是拂子,是惹闹,何以故?才拈起来便是翻祖师疑,便瞎众人眼,便要寻订斗,这个拂子通身都是口;这个拂子通身都是手;这个拂子通身都是眼;这个拂子神通莫测,变化无穷。竖起云:看有眼也无?敲一敲云:听有耳也无?掷下拂子云:咦!有神通也无?使者拈拂子与师,师曰:即此用离此用。良久又云:山河大地都在这拂子头上,森罗万象都在这拂子头上,三贤十圣都在拂子头上,尽大地人都在这拂子头上。摇拂子云:大众莫有不在拂子头上底么?便请出来相见,黄居士出云:雷发一声惊霹雳,震动满天星斗寒。上启吾师如何是一阳消息?师打圆象云:会么?黄曰:会。身中一阳又作么生?师振拂子喝一声。黄曰:直下承当。

在这里,李道纯以拂尘作为真性之喻,真性有体有用,其中“神通莫测,变化无穷”。他以振拂尘比喻真性的由体转用、由静转动的过程。

李道纯还仿照禅宗公案的形式,制作了大量道教公案,以明内丹修炼之旨。其弟子问“宝瓶里面养金鹅”如何解释,李道纯回答说:

宝瓶里面养金鹅,水中金也,炉中丹也。养金鹅,则是养圣胎也。圣胎成,如瓶中鹅子也。瓶破鹅出,世俗之常理也。鹅出而瓶不破,此脱胎之妙也。

在这里,他将“宝瓶养金鹅”这段禅宗公案转换为内丹修炼的理论,将圣胎比喻为金鹅,养圣胎比喻为养金鹅,宝瓶比喻为身体,脱去凡胎、炼神还虚比喻为“鹅出而瓶不破”。

李道纯一方面将岑和尚二鼠侵藤、文殊菩萨得子女定、两僧卷帘、夹山法身、洞山宝镜、赵州狗子有无佛性、三昧五位显诀等现成的禅宗公案,以道教义理进行解释,使之转化为道教公案;一方面又以《周易》、《老子》、《论语》中的语句,创作新的道教公案。比如李道纯在《道德会元》中解释老子之“道”时说:

道之可以道者,非真常之道也。夫真常之道,始于无始,名于无名。拟议即乖、开口即错。设若可道,道是甚么?即不可道,何以见道?可道又不是,不可道又不是,如何即是?若向这里下得一转语,参学事毕。其或未然,须索向二六时中,兴局服食处,回头转脑处校堪令巍巍地、活泼泼的、不与诸缘作对底到底是个什么?校堪来校堪去,校堪到校堪不得处,忽然摸着鼻孔,通身是汗下,方知道这个元是自家有的,自历劫以来不曾变易。

在这里,李道纯以“道”作为参究的话头,认为“道”是形而上的存在,难以用形而下的语言文字加以说明,只能通过智的直觉才能把握。这种参悟的方式,与临济宗的“看话禅”颇为类似。要参悟公案,须先产生疑情,于日日参究而不得的过程中,便可以转识成智,实现顿悟。

李道纯在《道德会元》中还创作了大量偈颂。他做偈颂的目的,是使人明白老子的道德之意与禅宗的明心见性之旨可以相互参同。如他在注释《道德经》第六十三章时,作颂曰:

说易非容易,言难却不难,个中奇特处,北斗面南看。

悟道是一种说容易不容易说难又不难的事情;由于道德形上特征,对道德把握不能以外在的逻辑的方式实现,只能通过内心的智的直觉。

李道纯虽然援引禅宗明心见性的理论和方法,但其立论的宗旨与禅宗并不完全一致。禅宗以明见自心本性、当下直超圆顿作为其心性修养的最终目标,这实际上只以“极体”为目标。李道纯则反对落于“顽空”,强调“虚极静笃”之后的“观化知复”,这实际上是拄杖“极体”与“利用”的统一。

(本文由道教之音根据《李道纯三教同玄思想中的“极体利用”之道》整理,作者王彤江 文章略有删减,转载请注明来源)