“强梁者不得其死”出自《道德经》第四十二章,该章全文为:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不榖,而王公以为称。故物或损之而益,或益之而损。人之所教,我亦教之。强梁者不得其死,吾将以为教父。”这一章从“道”的生成演化、阴阳调和的规律及处世智慧展开,对中国思想史、文化实践乃至社会伦理产生了深远影响。其中“强梁者不得其死”的观点虽寥寥数字,但其影响早已超越文本本身,成为中国文化中批判强权、倡导柔忍、警示过度扩张的核心符号,已渗透到社会伦理、政治实践、文学表达等多个层面,成为中国人判断善恶、权衡行为的重要标尺。然而“强梁”和“不得其死”的本义还有待深入探索。

学界一般从《道德经》主张柔弱的主要立场对“强梁者不得其死”进行解读,认为这一观点体现了道家“柔弱胜刚强”的思想,旨在强调过度刚强和争强好胜的行为违背了自然规律,终将导致自身的毁灭。有人通过对《道德经》中相关章节的分析,指出“强梁者”往往自恃强大,肆意妄为,于是忽视“道”的存在,从而陷入困境,不得善终。也有人从历史典故和人物事迹出发,论证了这一观点的合理性,如以秦朝的暴政导致灭亡为例,说明强梁统治不得民心,最终走向衰败。还有人从多元化的视角探讨其对现代社会道德和秩序的启示,认为这一观点,可以提醒人们尊重他人和社会秩序,可避免因过度追求个人利益和权力而引发的社会冲突和混乱。大家通过揭示“强梁”行为的负面后果,引导人们适度守柔,为社会秩序的构建、人类文明的健康传承提供了有力的理论支撑。但是,我们若从第四十二章的整体框架结构上看,前部分讲宇宙生成,后部分反对强横霸道,在逻辑上似乎没有什么关联,有人怀疑后半部分可能是其他章节错移到本章的,但是又找不到错移的证据,所以大家只好从解“道”的角度勉强寻找其连贯性。很有可能,我们觉得经文前后衔接不连贯,是因为我们对经文的理解偏离了其本义。

我们先看“强梁”。《道德经》中先后出现过二十多个“强”字,只有第五十五章中“心使气曰强,物壮则老,谓之不道,不道早已”之句中的“强”是引起后面“不道早已”的原因,与“强梁”可导致“不得其死”一样,前后是必然的因果关系。《庄子》中多多次用到“强梁”一词,如“向疾强梁”“从其强梁”等,虽然没有直接解释“强梁”的意思,但已明确指出“强梁”含有违背自然、强行妄为之义。河上公注:“强梁,不信玄妙,背叛道德,不从经教,尚势任力也。”“玄妙”“道德”“经教”皆为显现“大道”特性之词,“强梁”即为“不道”,“强”就是“心使气”。唐玄宗注:“心使气曰强,心有是非,气无分别,若役心使气,是曰强梁之人。”他将“强梁”解为役心使气,对河上公的“背叛道德”之解更加具体化。综合以上的解释,不难看出“强梁”就是违背“负阴抱阳”之“和”的行为。至于其行为是否有具体所指,我们还得探索其“梁”字的含义。在早期的西周铜器铭文中“梁”字本无“木”,而是在“水”(河流)旁加个桥梁的象形,本义是“水桥也”(《说文》)。

小篆以后才加“木”。《诗经》中“造舟为梁,不显其光”之“梁”即桥梁的意思。而《淮南子》中“养以刍豢黍梁”之“梁”又与“粱”相通。魏源在《老子本义》中说:“木绝水曰梁,负栋曰梁。”《帛书老子》中“强梁”作“强良”。《尔雅》曰:“楣谓之梁。”说梁是架在墙上或柱子上支撑房顶的横木,即栋梁之义。我们从以上文献中可以发现,“梁”具有桥梁和栋梁的意思。桥梁为连接空间、跨越领域的工具,能够使人从此岸到达彼岸,从一个领域到达另一个领域,此处可指跨越阴阳。栋梁为房屋最高处的不可或缺的核心支撑之木,此处可指高贵、逞强。我们若将役心使气之“强”与连接空间之“梁”合在一起去与第四十二章中的阴阳之道合参,就会发现“强梁”具有颠倒阴阳之道的意思,即“负阳抱阴”之义。“负阳抱阴”就会违背冲和之道,所以不得其死!

那么何为“不得其死”?河上公将之解为“不得以寿终死”,但他没明说何为“以寿终死”,现代学者也将之解为“不得好死”或“不得善终”。王弼注曰:“举其强梁不得其死以教邪,若云顺吾教之必吉也。”采用否定性论证是《道德经》的语言特色,全文五千字,其中“不”字出现二百多次,为出现次数最多的字,说明作者是喜欢以反面为参照去强化自己的正面观点的,所以我们可以顺着王弼从正面解释的思路去探索作者的言外之意,怎样才能“得其死”?“强梁者不得死”就是从反面表述“不强梁才能得其死”。既然“强梁”为“负阳抱阴”,“不强梁”自然就是“负阴抱阳”了。那么为什么“负阴抱阳”就可以“得其死”。这就需要我们去通读全经,去了解作者所说的“死”为何意?第五十章中说“出生入死”,点明了出为生、入为死。第四十章中说:“天下万物生于有,有生于无。”两章对照我们就会发现作者所说的“生”是指“出无入有”,“死”是指“出有入无”。作者在第二章中已说“有无相生”。既然“有”与“无”可以相生,那么只要能“出有入无”,就会循环到“出无入有”。可见,“不得其死”就是指没法进入“有无相生”。作者在第十六章中已明确说过,万物只有“归根”“复命”才能称为“常”,而“强梁”不能“归根”“复命”,离开了“常”,不能“有无相生”,所以作者称之为“不得其死”。

只要我们领悟了“强梁”和“不得其死”的内在含义,对第四十二章的中心思想就不难理解了。作者先谈生,后谈死,中间谈阴阳(上升为阳,下降为阴;有形的物质和财富为阳,无形的能力和德性为阴;贵为阳,贱为阴;王公为阳,民众为阴;王公只有负阴抱阳、贬低自己、提升民众并使之不断进取,才能获得国泰民安),最后以“教父”结尾(《道德经》中只用过一次“父”字,父为乾、为天,是对“道” 的具象化表达,如同第四章的“帝之先”,也是对民间“上天”的书面表达,因为母亲往往注重孩子的物质需求,而父亲注重孩子的精神教育,所以用“教父”来表述“上天的教导”),其中的逻辑衔接是连贯且严密的。全章的大意应为:

“道”产生独一无二的元始祖气,元始祖气分化成阴阳二气,阴阳二气相互交合而形成和谐之气,和谐之气化生出万物。万物上背负着阴,下抱守着阳,维持着阴阳两气相互激荡的和谐状态。人们所厌恶的,就是“孤”“寡”“不榖”等词汇,但王公却用这些词汇来称呼自己。所以,世上的事物,有时减损它,它反而得到增加;有时增加它,它反而得到减损。前人教导我的话,我也用来教导后人:“强行违背阴阳的人是不能出有入无、获得无形世界认同的。”我将把这句话当作上天的开示。

天道的原理就是人道的准则,故此章先谈天道的衍化,后谈人道的践行。万物之中的人是因阴阳二气的交和才“被生”的,所以人也应该遵循阴阳之理,时刻不能忘记无形中的主宰(道),若强行违背阴阳(如:强行给自己增添财富而不顾自己的能力和德性,强行结束自己的生命),其结果必然不得其死(“死”的甲骨文字形像生人拜于朽骨之旁,指生命终结后被祭祀,还含有生命的终点和人生的最终愿望之义,与出有入无的归根复命之义也是相吻合的)。

已有很多人发现《道德经》和《易经》是同源而异流的智慧双璧,我们若用《易》理去解读《道德经》第四十二章,会发现“强梁者不得其死”更容易理解。

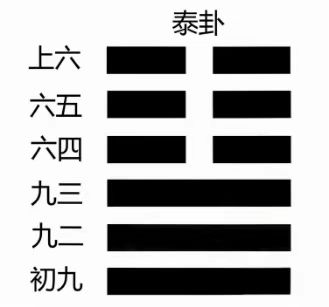

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”这个天道衍生万物的过程就可以用《易》中的卦象来描述:混沌生阴阳(坤☷乾☰),乾坤成泰卦,泰卦生万物。泰卦彖辞曰:“天地交而万物通。”“万物负阴而抱阳,冲气以为和”正好与泰卦的卦象相符。泰卦下乾上坤,乾的卦画为阳爻,坤的卦画为阴爻,中间九三为君子爻,九三上背负着阴、下抱守着阳,维护着全局的和谐安定。

“人之所恶,唯孤、寡、不榖,而王公以为称。”独阳为孤,独阴为寡,榖与毂相通、为车舆、为高贵、又为车轮行于地上的否卦之象,王公为乾、为九三,泰卦里的下乾和九三是必须屈尊处坤阴之下并与阴爻相应才能维持全局的安定。“物或损之而益,或益之而损”在天地不交的否卦时,损阳爻益阴爻,用与阴爻相邻的九四与初六交换就会变成益卦;在天地相交的泰卦时,益阴爻损阳爻,用与阴爻相邻的九三与上六交换就会变成损卦。“强梁者不得其死”,泰卦中的阳爻只有避难就易、用阴阳相邻的九三爻与六四爻相应交换变成归妹卦才可生生不息。如果泰卦的阳爻强行与阴爻相应,不是变成损卦就是变成否卦,必定愿望落空。尤其是泰卦的九三若与上六强行相应,其上六爻辞“城复于隍,勿用师,自邑告命,贞吝”与“强梁者不得其死”是有契合之处的。“邑”与“缢”同音,“自邑”可与“自缢”相通,“梁”可作动词“悬梁”解。上六爻辞含有“因强行用师致使城池丢失,就算为贞自缢也无济于事”的意思。顺此思路,“强梁者不得其死”也可解为:强行自缢寻死实现不了求贞的愿望。

“强梁者不得其死”中的“梁”字不管是作“屋梁”解还是作“桥梁”解,“强”与“梁”连成词都是“负阴抱阳”的反面意思,即“负阳抱阴”。“负阳抱阴”的字面就有背阳向阴、舍弃阳走向阴之义,强行悬梁自缢就属“负阳抱阴”强行架桥横跨阴阳的行为。人与万物被道所生,道对万物“生而不有、为而不恃、长而不宰”,人若自己强行有、强行恃、强行宰,当然属背道而驰,其生是被动的,其死当然不能主动。“负阳抱阴”,背负阳面向阴,为《易经》中否卦之象,在否卦中阴阳不交、万物不通,当然没法归根复命,所以说“不得其死”。

(本文作者:邱清辉道长,转载请注明作者和出处)