潇贺古道是海陆丝绸之路最早的主要对接通道。在这条千年古道上留存了众多的历史文化遗迹,依然在默默地讲述过往的人和事。宋大观四年(1110),恰逢重阳节,一名虔诚的信众林中桂将操办过斋醮的名目和寺观铭刻在灵溪岩石壁上。或基于缅怀过世的父亲,或为了让后代谨记这个传统,林中桂选择了在重阳节刊刻摩崖。这也让我们透过它感受到宋代的道教斋醮传统。

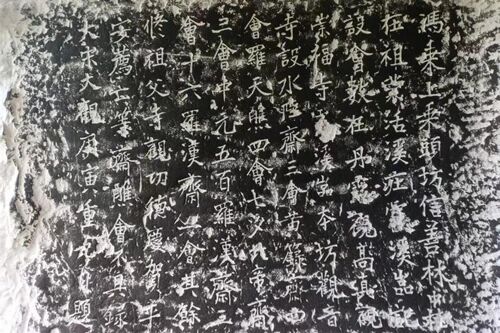

斋醮摩崖位于广西贺州市富川瑶族自治县福利镇雾溪村灵溪岩。2022年底、2025年6月,笔者先后两次前往灵溪岩实地踏查。灵溪岩在雾溪村鸭母塘北面,山崖南面的半山腰处,崖洞下方有一大片空地。这正符合“山南水北”地理方位的中国传统观念。灵溪岩,高6米,宽3米,进深10余米,岩洞内冬暖夏凉。在岩洞洞口左壁可见宋大观四年(1110)斋醮摩崖石刻。摩崖内容:“冯乘上乘头坊信善林中桂在祖业活溪庄灵溪岩记设会数,在丹灵观、高真观、灵溪台……设黄箓斋四会、罗天醮四会、七夕北帝斋三会……其余修祖父寺观功德、庆贺、丰年、荐亡等斋醮会不具录。大宋大观庚寅重九日题。”

摩崖文字不长,信息量确非常大。摩崖开头提到的“冯乘”,是贺州历史上的一个县名。冯乘,汉武帝元鼎六年(前111)开始设置为县,因当时县境有冯溪而得名,属交趾刺史部苍梧郡;三国东吴黄武五年(226),改隶临贺郡;南朝宋泰始五年(469),改属临庆国,齐依旧属临贺郡;隋开皇九年(589)改隶永州,大业三年(607)改属零陵郡;唐武德四年(621)冯乘改属贺州,天宝元年(742)改隶临贺郡,乾元元年(758)又复属贺州;宋开宝四年(971),冯乘县废省入富川县。宋大观庚寅年(1110),斋醮摩崖刊刻时,冯乘已不再是县名,而是县级以下的地名了。灵溪,北魏地理学家郦道元在《水经注》中记载:“灵溪水,出临贺富川县,北符灵岗,南流经其县东,又南注漓水。”唐代李吉甫撰《元和郡县志》也有记载:“灵溪水,今名富水,去县西二里。”

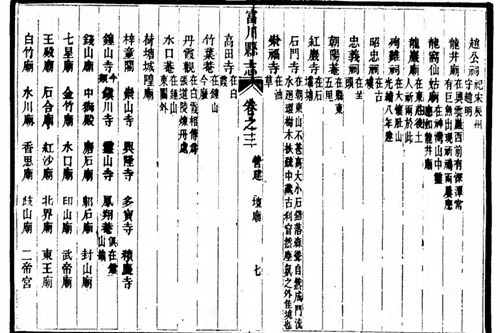

这块斋醮摩崖最值得关注的,还是文中提到的道观和斋醮名目,彰显了宋代道教斋醮在民众生活中的地位与影响。从名称来看,丹灵观和高真观是道观,至于灵溪台笔者感觉极有可能是道观的另一种说法。《广西通志·宗教志》的“广西历朝建的道教宫观一览表”中并未收录贺州宋代的丹灵观、高真观、灵溪台。

文中讲到的斋醮名目,黄箓斋四会、罗天醮四会、七夕北帝斋三会为道教斋醮法会。黄箓斋是道教为超度亡灵而设的斋醮仪式。罗天醮,即罗天大醮,除三清四御外,按照仪式的规制供奉天庭、地界、冥府一千二百神位。七夕北帝斋,在《云笈七签》卷三七记载:“正月初一日天腊,五月初五日地腊,七月初七日道德腊,十月初一日民岁腊,十二月初八日王侯腊。此五腊日并宜修斋,并祭祀先祖。”七夕,即农历七月初七,亦系道教五腊日之道德腊,真武大帝下降日。此外,还讲到在道观作功德、庆贺、丰年、荐亡等斋醮。

灵溪岩摩崖

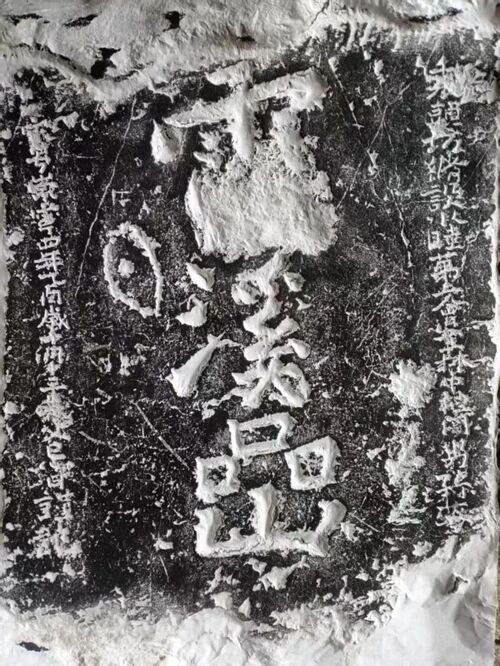

灵溪岩的右壁还留存了宋崇宁四年(1105)镌刻的楷书“灵溪岩”三字,高55厘米,宽45厘米,距地95厘米,居中的三个大字字径13厘米,两旁小字字径4厘米。宋崇宁四年(1105)《灵溪岩》摩崖左旁刻“上乘头坊修设水陆第二会林中桂男孙”,右旁刻“宋号崇宁四年乙酉岁十月十三日父忌日谨记”。从中可知,十月十三日是林中桂父亲的忌日。五年之后的重阳节,林中桂又在灵溪岩刻写了斋醮摩崖,告慰过逝的父亲。

(清)光绪《富川县志》

(本篇图文转自中国道教协会微信公众号,作者:杨文定,为四川大学道教与宗教文化研究所2022级博士研究生)